Title

案外健全系短編小説「フミンさんとオネムさん」

Story theme song

パスカルの群れ/ZABADAK

銀河を壊して発電所を創れ/sgt.

銀河を壊して発電所を創れ/sgt.

Chapter list

フミンさんとオネムさん

上ノ章

上ノ章

▲click to full size

膝から下が重ったるく、足先にいたってはまったりとコクのある憂鬱で固まっていた。

冬の夜を行く泥のような歩み。

この憂鬱の、少なくとも三分の一は悪い事柄が理由ではないにせよ、自分がこの眼と脳みそを勢いで包んで選んだ所業の果てではあり、だからこそ期待と不安は抱きあわせで足を鈍く、重くしていた。半時間くらい前まで降っていた霧雨に路地はじとついて、気分にぴったりすぎるくらいぴったりだ。わたしはため息をついてビルの壁に寄りかかる。休憩が大事だ。ふらつく体は、すぐに休憩を求める。

深く息を吸うと、濡れた土の香りがした。心地よさを秘めたそこに路地裏のカビっぽさがまじわり、上辺にかかるドブくささに辛気くさい懐かしさもあった。壁の上方にピン留めされた、生乾きの工事現場用ランプが落とす白光まで湿っぽい。雑然として背の低いビルの膚に眼を昇らせると灰色で押し潰されそうだ。頂上のむこう、低調な薄曇りのすきまから、星の海がぞろぞろと覘 く。ここ十年――世界を組みたてる条件がすっ転んでから、星の輝きは増していた。視神経を圧す光量が途方もない質に裏返り、踵は浮かされ、このまま空に墜落していきそうな気までしてきた。

何かに似た感じ。まず連想するのはスーパーカミオカンデだ。それから母なる祖国の像。牛久大仏。内側から見たポンテ・タワー。黒部ダム。グレートブルーホール。オリオン座馬頭星雲。途方もない巨大物。盆の窪を痺れさせるのは間違いなく怖気で、なのに眼は離せず好悪だけでは区別しきれないモノ。

ひと筋の光が横断し、連想に切り取り線を入れた。いまどき珍しい客寄せのサーチライトだ。世界を覆ったふたに塗りたくられている薄雲と星の海を、蒼白な光が突きあげ、なでさするような不自然に強い色で、トリコじかけを破ってくれた。

われに返って一歩進むと胃がグラインドする。

緊張。

緊張だ。待ち望み、なのに近づくにつれて嫌気がさす。こういう種類の緊張は久々だし、その上に胡坐をかく眠気が鬱陶しい。眠気と緊張と憂鬱は仲が良すぎた。重くなる鳩尾を意識しだすと夜の気配まで鈍くのしかかり、帰りたい、と思った。思いを抱いてくったりするだけでなくつぶやいた。エンジニアブーツの踵同士を打ちあわせ、ああ、帰りたいと。

「でも、行かないなら行かないで大後悔だもんな」

そうとも、それこそが最悪の結末だ。

気を落ち着かせようと、リュックから取ったお茶のフタをひねり一気に飲んだ。ほうじ茶花伝。生ぬるくなった二八〇ミリリットルは胃にそこそこ優しい。

「意気地なしめ……無感覚をでいけ……こんなときくらい……」

ぶつぶつとつぶやいていると、重い足音がし、気づけば真後ろに迫り、横へ退く暇もなく肩をかすめた。眼深 なハンチング帽の下から飛ぶ視線は、道ばたの猫の轢死体でも眺めるように心ない。わたしだって、壁にしゃべりかける人があらば同じ眼で見るだろう。

非難はできず、でも自尊心はなんとなく痛む。

もう一度同じことがあればたち直れまい。いつまでもこうしていられないぞ、とわたしは自分に言い聞かせて踏みだした。

汗ばんだ掌のなかで輝く携帯端末は、つねに視野へいれておいた。近年、精度を増しに増したグーグル・マップは、この入り組んだ路地――世論が言う異界 と現世 の裂けめ――の奥深くまで導いてくれる。GPS万歳どころの話じゃない。

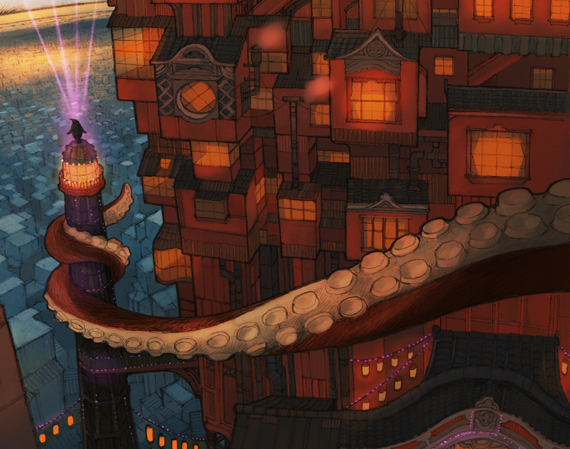

壁にとりついた階段をあがっていく。コンクリート製のイボみたいにぼつぼつと伸びた踏み場は、無用建築 化寸前の風情で、手すりなんて上等なものはない。角度は四五度くらい。本当に横に生えているだけのでっぱり。二人並ぶのがやっとの幅につまずけば重力の抱擁にやられること間違いなしな、危なげの塊だ。首を舐める風に肩がすぼみはしても、なかほどですくんだきり、止まらず一気に踏みあがっていった。二〇メートルも昇れば段差は途切れて、また新しい路地につながっていた。アスファルト舗装のテクスチャだけ切り取って屋上に貼りあわせたように、そこからまた道が伸び、電柱がそびえる。その左右を四角く地味な建築が囲っていた。地味すぎてどれも同じにしか見えない。この辺りは地理に明るかろうと油断すればすぐ迷子になるそうだ。蒼鉛 や黄鉄鉱 の結晶よろしく、無数の四角形がうねってどこまでもどこまでも徒長しまくったような、人の感覚基準に照らしあわせれば違法建築スレスレと遠慮がちに言うのも不可能なくらい全面的に違法の、いっそエッシャーが風邪ひいて悪夢を見てもこうはいくまいという力学の無視っぷりで、ビルは愛想なく重なって、この町は政府登録外のダンジョン構造と化しているから、グーグルマップなしなら遭難確定だろう。ネット回線越し――どこにいても不思議と4G回線は拾えた――に選ばれるのは一応まともに歩けるルートだ。それでも左から右、右から左と折れてから折れて、そこも折れてまた折れて頻繁に方向転換のある道はあんまりにも複雑すぎた。

ひとりで夜中の道をほっつき歩くのには慣れていても、良からぬ予感はたまるばかり。

窮屈な道を抜けてきょろきょろするたび、挙動から不安がだだ洩れになっているのは自覚できたが、そうそうやめられもしない。

すれ違うものたちはだいたいやさぐれていた。わたしみたいにくたびれた人ならまだよくて、ときに影のように、ときに壊れたネオン管のような極彩色の輪郭でたちすくむ等身大の残留思念もある。壁に寄りかかってぶつくさ言う姿は、虚空をぼんやりとゆがませ、先ほどまでのわたしとなんとなく似て、いささか忸怩たる思いにさせてくれた。

ここは人が制するなど夢また夢、お隣りの世からやってきた存在のなかでも内奥に座するたぐいの存在が住まい、その世界観に寄り添った人もいつく、ちょっとやさぐれた街場なのだ。改めて感じ入る。

方向感覚が狂いきったところで、道は終わった。

行き止まりというより到達点。

鼻につまっていた憂いのある臭気はかすれ、麝香のものと思しきくすぐったくセクシィな香りが、悪いものは祓いつつ心拍数を変に早めさせる。

こういうの、いかにもじゃないか。

ひらけた土地にずんぐりと伸びる建物にも、へへ、と小声で笑ってしまった。

日本家屋を思わせる、とんでもなくでかいお屋敷。もしくは、旅籠のようなものでも意識されているんだろう。一層ずつの天井がいかにも高そうな階層は十近くまで積み、無数の出窓や梁の紅色ときたら眼がくらむほどで、てっぺんからサーチライトで光を発するどこまでも無作為かつ大柄な造りは、でも尺度の狂いに対してそんなに奇妙に見えない。

MARINERA。

それがこの大建築の屋号だ。玄関でも看板に同じ字面をデェンとあしらい、おピンク電飾が明滅する。あちこちに吊る提灯の渦も、場違いな横文字を、より場違いなブラックレター体で仰々しく記す。

娼館マリネラ。

ここは、亜人さん、と少なからず傍流あつかいにおとしめる意を含んだ語彙から多少横ずれさせ、この世のほかよりおいでなすったとかそんな観点から、他 し子さん――他し人なる呼称をしてたのが源にある時点で少なくともガイジンと同程度にエトランゼへの隔絶を含んでいるけど――と呼ばれる出自の人々が、その身と心のありかたでもって、あらゆる軛を問わず楽しませるおピンク館だという。

しかも、ただの他し子さんによる娼館ではない。特殊な属性をもつ他し子さんがたに胸ときめかせるよからぬ人のための、安らぎの世界だとか。

おのずから望んで予約をとって訪れた。

料金だってもう振りこんでいた。

準備万端もいいところ。事前に想像していた風情と違うし、心は混乱寸前だけど。

予約した時間まで、まだ十分ほどあった。なんと微妙な時間。ここにきて、あらためて憂鬱に囚われた。恋する乙女の十分は美しき永遠だが、この場での十分とあらば辛苦に満ちた永劫となりかねん。ああ、帰りたい。遅効性思春期心因性帰宅部症がぶり返す。親戚の集まりに呼ばれても居場所がない子どもと似た、複雑な気持ちに揺られ、いてもたってもいられず逃げ足と足踏みの中間を踏みかけたとき、背後からカランコロと下駄の音がした。またも気づくのが遅れる辺り、わたしは他人より警戒心が劣っているのでないか。

「アらアらアら」

と、変なイントネーションがふわつき、

「オニさん、お客 さんデッカ?」

なんとも言いがたい発音だ。頭に字を描くとたしかに客は各の字を含み、響きが近いのもなるほど、とひとり納得するほうへ無意味なリソースを割いたばっかりに、振りむきざま、間抜けにも胸の前で両手を上下させてしまった。

「あ、い、あの、いえ、はい、オカクサンレフ」

「オやァ、オニさん違 た、オネさんカ。ゴメンネッ」

と言い舌をだすのは、背の高い女性だった。

わたしはそこそこ背高 でブーツの底上げもあるが、それこみでも見あげるほどだ。だらしなさを妖艶さに変えて着崩す着物と、透けるような銀の髪が揺れていた。寒さはさほど気にならないのか。短い裾から伸びる色素不在のすらりとした素足がやけに蠱惑的である。凛としてしっかりと筋の通った面差し、尖った耳はエルフの系譜なのかもしれない。

ただ、眼はわたしの知識とえらく違っていた。

大きな眼にぎっちり九の紅色――人身に複眼を再現したような、そんな瞳のなかの瞳。

ポンカンぎっちりなイトーヨーカドーのビニール袋を握った風采 もアンバランスだ。

「なンかお困りデッカ?」

「あ、いえ、そうでもなくて。なんと言うかこう、あの、あ、ええと」

しどろもどろで手をこまねくわたしに、

「ウゥン? もしかッてェ……入るときの作法デモ気にするデッカ? あッはァん、そんなもんないデッカらダイジョブッスよ」

やはり妙な抑揚で言い、顔を寄せては至極莞爾 とした。なんていい笑顔。くらべてわたしときたら陰陰滅滅とした気持ちがしこりとなって、表情筋はすっかり不全を起こしていた。

「あば、あばば、アバン先生ッ!」

「ソなにビックラこかんでエエのにネェ」

と、ちょっと困った笑顔。考えなしの悲鳴を吐いたのに後悔し、今度は言い訳を吐く。

「すみませんその人とこういう距離になるの慣れてなくてどうにもこうにもええ、ええ」

「オォン、気にセナンダノ気にセナンダノ。ホラ、こなトコでボニャリしても寒 ァみいだけショ。風邪ヒッたら楽しも楽しないショ。なか入りャショネ」

ガッシリと腕を組まれた。なんと強い腕力か。

店への導きに心臓が大きく跳ねる。漂う空気よりなにより、よく慣れたエスコートがドキドキとさせるのだ。それどころかお乳を押しつけられ、生まれてこのかたおのれの身の丈にも縁のない恐ろしい量感的重圧が、肘にぐいときた。急降下するサニティ値の裾を、内なる声がひっつかんで持ちあげ、かと思えば闇なる道祖神の様相で肩に手をかけてささやく。

平常心だぜクリミナルガール。

おお、いいタイミングだナスティ・ノーティ・ハート、でも舵とりは任せないよ。

それでこそよ……芸術のような信じられない夜をすごそうじゃん……。

顔の横で、見えざる右手が拇指をたてた。

さて勇気をだし、いざ進めや盛期末。揚げたらアメリカンドッグ、焦げたら野となれ山となれ。せめて串で墓くらいたててほしい。油に火がつき大炎上しなければ重畳だ。

する、と硝子戸が辷 り、ほのかに湿気含みの、甘やかな空気が頬をなでた。めくるめく想像に反し、待っていたのは珍妙な光景だ。

ぺてぺてと忙しげな足音も賑やかに闊歩するペンギンの群れ。そこに人にとって既知であるコーテー ・ペンギン とかの本物らしさはない。青っぽい羽根と円い黒眼を据える素頓狂な面構え。いかにも戯画化された風情はみなわたしの腰近くまでの大きさで、燕尾服を着ていた。ペンギンなのに燕尾。鳥の種類が錯雑している。青っぽいうごめきを凝視するに、恐らくはボーイなのだろう。そのうちの一匹――あるいは擬人化して一人と言えばさしつかえなかろうか――が駈け寄り、翼 に脛をばしばし叩かれた。丈夫な上腕骨をもってそうなフリッパーだけど、なぜか痛くなく、むしろ快い。

きぅ、と鳴いてペンギン・ボーイ氏が問うと、わたしの手を握ったエルフさんが、

「お客 さんヨ。ご案内してあげてクーダサイ」

ペンギン氏が、きぅ、と鳴いて挙手した。硬直して眺めるわたしに、フリッパーがばたばた振られた。選手交代、お手をとって、ということか。

「まだ予約した時間までいくらかあるんですが」

それに番台みたいな受付にも人気はない。

ペンギン氏はわたしの顔を見て沈黙し、ややあって首をかしげた――と思うと、やおら高速で頭 を振り、フリッパーをずいとソファーにむけた。

「あそこで待てばいいのかい?」

首肯する。ゴゆっくりィ、と手をぱたぱた振って去るエルフさんに、同じ所作の縮小再生産で応じ、わたしは小ヂンマリと腰を落とした。ペンギン氏は何事かを説こうときうきう鳴き、慌てて奥の暖簾へ走り去った。手持ち無沙汰なあまり、すまいと誓った見回す無作法をついやらかすが、他に待つ人はなかった。

数分後、お盆を抱えて帰ってきたペンギン氏が、そばの茶卓に小杯 を据えた。

「おや、ごていねいに。ありがとう」

ペンギン氏はお辞儀してから群れにまぎれた。

ほんの小さなカップに淹れてあるのは、長い時を凝縮した琥珀のように輝かしい紅茶で、キャラメルの香りとほのかな砂糖をほどいてあるらしく、一口ごと、やさしさが鼻へと抜けて大変に美味だ。舌を湿らす程度にわずかずつ含んだ。

一旦気を鎮めたからか。居心地のよいソファーへ沈むとともに、心は無記名表札の迷宮に座していた。畳敷きは迷宮と言いながら六畳ほどの広さで、過ごすに適度だがこもるにはやや難儀する箱庭でもあった。果てしなく入り組む思索の迷宮は知的だが、単純明快、名ばかりの薄っぺらな構造はいつでも出入できた。玄関どころか、飛びだすなら窓をあければ足りる。だからこそだらしない。ここではときに一から十まで思考がさざ波、大波となり、王朝の勃興から革命闘争のはじまり、そして崩壊まで述懐するようであるが、いまの内実はやっぱし手短な一緒にお昼寝 コースにすれば……いやどうせ相応の料金を払うならひと晩コースでよかったはず……半端に悔いて家に逃げ帰るのキツイ……といまさらなぼやきであるからして、述懐なんて熟語のマメさマジメさはともなえない。それでもはたから見れば、足を組み顎に手をあてる沈思は哲人めいた外面をまとわせよう。わたしがその風情から仲間はずれだとしたら救いがなさすぎる。

窓をひらき、今日はこの辺で勘弁しといたる、と言い捨て飛びでると紅茶を飲み干した。と、隣にペンギン氏が座っていた。つぶらな瞳が、じっと見る。

「な、なん、ななんでしょうくわ……」

「きぅう」

やはりペンギン語は解せない。懐中時計を差しだされ、盤面にひた走る針の美しい線形を見てはたと気づく。時間が差し迫っていた。

ぴょんと跳ねて小さな尻をどかし、くちばしが受付をしめした。素人とて安心させるに足りる、すべすべ毛並みのフリッパーにさわさわ触れつつ歩んだ。ペンギン氏は受付の手前でうやうやしく一歩引くと、お尻を振り振り、わたしの前から辞した。

いつ座に就いたのか、そこでは眼帯姿の女が帳面を繰っていた。つまんだ帳面の一ページを弾くと、頬筋にかかる、白髪のうちでそのひと筋だけ黒い房をかきあげ、朱を引かずして麗しいその口角が上機嫌にあがった。ペンギンほどじゃないにしろ、言い表しがたい雰囲気だ。面差しは妙齢ながら老いた狼めいたものを秘めてらっしゃる。

「ようこそ」

と眼帯さんは顎の下で手を組み、

「■■さん、ね? お待ちしておりました。この度はご利用ありがとうございます」

「あ、はい。あ、いやあのちょっと、なんで名前を。まだなにも言ってないですのに」

「眼を見ればわかるわ」

「眼、ですか」

「眼よ」

「眼……?」

「眼とはすなわち脳への直通路。ときとして、魔の眼を人が眼に結べばあわせ鏡のごとく突き抜ける。そういうこともあるものだ――と、考えると少しは納得がいきませんこと?」

「もっともらしいッ」

「でしょう。詭弁吐きとたまに言われます」

「詭弁なのか……」

「ま、およそ企業秘密のひとつにございますゆえ」

謎めいて眼が細まった。わたしは不条理で咽喉 輪攻めにされてこわばる顎をさすり、ふむぅむ、とうめいては納得と困惑の中間に心を置く。

「細かいことはお気になさらないにかぎりましてよ。善 い日旅だち桃色吐息ノステキナ今宵 に頭痛の種は無用。あなたのお気に召すよう、ご用意してありますからね。さあさ、どうぞ奥へお進みになって」

「でも、まだ、どの子か、その、決めてない気がするんですけど、それは、その、どういった……」

眼帯さんは一語ずつの切れめにうなずき、わたしの息が詰まると、メトロノームみたいに食指を振った。その横振りに釘付けとなって、眼で追ってしまう。

本当はわかっているんでしょ、あなた。

頭へ、じかにささやくみたいな声だ。いまのいままで疑いもしなかったのに、一種の詐術にかけられたのでは、と突如思ったのをきっかけにハッとした。昨日寝る前、料金表に心胆ビビらせつつ予約したときの記憶があやふやだ。少し古い趣味性のhtmlで組まれた暗色のページ。なにかにうながされるように予約フォームへ入力し、少し長めな心理テストを通過した。それで割りだしたのか。どころか「眼」なる言いまわしで、ウェブカメラに連想が直結した。蒙が啓けたように愕然として、どこからどこまで見透かされているのかしらん、優れた眼でものを結びとりこむ魔法の使い手デハ、とおびえに濡れて閉口した。いや、そもそもからして店自体、何経由で知ったんだっけ。

考えたすえ、責任転嫁できるような無分別、わりきりと無縁だから断言はできる。予約にこぎつけさせたのだけは、酒に酔い大きくなったわが気のなすとこ。もう引けん、と。

「どうぞ、夜爛漫 いて――」

と言い、わたしの心情と裏腹に得体の知れない安らかさを招く。

あなたの心に安寧が訪れんことを。

締めくくる声に見透かされたようで、わたしは相槌さえままならなかった。

足音をたててやってきた新たなペンギン・ボーイのフリッパーに、思いきりばしばし叩かれた。そこそこ痛い。くちばしを半開きにして見あげる面差しは脱力を誘い、さきほどと別ペンギンだとわかった。ついて来いとばかりに、短い足で奥へ走っていく。

わたしは慌てて受付のほうに会釈して、他のペンギンたちのあいだを抜けて追った。愛想もなにもなくのっしのっしと揺する尻は悪羅 つき、チンピラっぽい。ロビーの左翼にある観音開き戸を、小さなフリッパーが意外な力強さであけ放つ。

今度こそ、わたしの想像していた世界が、眼前に現れんとしていた。

忙しい時間帯らしく多くの足取りがすれ違った。戯画化したような丸っこい蛇を髪の房として垂らす幼女が、わたしより幾分年かさの、笑みからにじむ気鬱に妙な親近感の湧く女性と楽しげに話しながら、ほてほて行く。十字廊下で、カニ脚やタコ脚をスカートからわんさかのたくらせた黒髪の深海系女史が横切った。その背後に何匹もの小ガニの侍従がつきしたがう。自販機横のベンチには、血色激悪な顔にバッテン縫合痕の走る屍霊お姉さんが座していた。白骨の手で輸血パックをあけ、いまどき壜入りのキリン力水と交互に飲む。真赤な顔で夢見心地な少年――きみはここにいていい年なのかッ――の手をとり、毒々しい紫で宙を切り刻んで舞う眼つきの悪い妖精さんもいた。他し子さんのなかでもキワモノな風合いと美しさを両立させた人々の往来だ。

と、とんでもないところに来てしまった……。

あとに引けないことの恐ろしさでふらついた隙に、ペンギン氏を見失いかけた。わたしは背中だけで他と見分ける自信がさほどなく、気ぜわしい歩幅を小走りで追う。

むき直ったペンギン氏が、扉へくちばしをしゃくった。この部屋だ、わかんだろ、とでも言うように伝法な仕草だ。真鍮の、きらきらとしたドアノブに手をかけて固唾を飲む。そのとき、ペンギン氏が鳴いた。わたしが驚いてかたわらに眼をやると、黒い瞳はなにか言うでもなく、ただフリッパーを突きだす。

「なんでしょか」

そう言うわたしに、フリッパーが上下した。

「うん? どういう……」

速度を増して上下した。それでもわからず手をこまねいていると、思いきり太腿を叩かれた。どうやら本気らしい。結構痛い。後ろにまわられ、ジャンプして財布の入った尻をひっぱたかれた。

「痛い痛い痛い痛い……あ、も、もしかしてチップとか、そういうのかな」

どうやら、そういうのだったようだ。やっとわかったか粗忽者との罵りが、憮然としてわずかに細まる眼から伝わってきた。ここへ立ち入るための料金を振りこんだから財政的にいささか心もとない。とはいえ話をこじらせても悪かろう。妥協はわたしの最たる特技だ。そう思い財布の小銭入れをあけたが、相当する額はなかった。

「申し訳ないけど持ちあわせがないんだ」

気がきかねぇな、となじるお手上げポーズの小器用さったらなかった。

嘆息を吹きおろすが早いか、燕尾服の懐から小型認証パッドがでてきた。無数に記された利用可能電子マネーブランド商標 は、ごていねいにSuicaがいちばん大きい。なるほどペンギンだし当然だ。

「ドリーム度低いね……。地に足ついてるね……」

ぎゅぇ、ぎぁぎゅぎゅ――だろ、わかったら認証せいや、と告げる語勢にドスが効いてカワイげはなく、態度だって面の皮が分厚いのを通り越していっそ人間くさい。

「だめだよアンジェイ」

いつの間にか、ほんのひと筋、すきまをあけた扉から女の子の声が洩れてきた。

膝から下が重ったるく、足先にいたってはまったりとコクのある憂鬱で固まっていた。

冬の夜を行く泥のような歩み。

この憂鬱の、少なくとも三分の一は悪い事柄が理由ではないにせよ、自分がこの眼と脳みそを勢いで包んで選んだ所業の果てではあり、だからこそ期待と不安は抱きあわせで足を鈍く、重くしていた。半時間くらい前まで降っていた霧雨に路地はじとついて、気分にぴったりすぎるくらいぴったりだ。わたしはため息をついてビルの壁に寄りかかる。休憩が大事だ。ふらつく体は、すぐに休憩を求める。

深く息を吸うと、濡れた土の香りがした。心地よさを秘めたそこに路地裏のカビっぽさがまじわり、上辺にかかるドブくささに辛気くさい懐かしさもあった。壁の上方にピン留めされた、生乾きの工事現場用ランプが落とす白光まで湿っぽい。雑然として背の低いビルの膚に眼を昇らせると灰色で押し潰されそうだ。頂上のむこう、低調な薄曇りのすきまから、星の海がぞろぞろと

何かに似た感じ。まず連想するのはスーパーカミオカンデだ。それから母なる祖国の像。牛久大仏。内側から見たポンテ・タワー。黒部ダム。グレートブルーホール。オリオン座馬頭星雲。途方もない巨大物。盆の窪を痺れさせるのは間違いなく怖気で、なのに眼は離せず好悪だけでは区別しきれないモノ。

ひと筋の光が横断し、連想に切り取り線を入れた。いまどき珍しい客寄せのサーチライトだ。世界を覆ったふたに塗りたくられている薄雲と星の海を、蒼白な光が突きあげ、なでさするような不自然に強い色で、トリコじかけを破ってくれた。

われに返って一歩進むと胃がグラインドする。

緊張。

緊張だ。待ち望み、なのに近づくにつれて嫌気がさす。こういう種類の緊張は久々だし、その上に胡坐をかく眠気が鬱陶しい。眠気と緊張と憂鬱は仲が良すぎた。重くなる鳩尾を意識しだすと夜の気配まで鈍くのしかかり、帰りたい、と思った。思いを抱いてくったりするだけでなくつぶやいた。エンジニアブーツの踵同士を打ちあわせ、ああ、帰りたいと。

「でも、行かないなら行かないで大後悔だもんな」

そうとも、それこそが最悪の結末だ。

気を落ち着かせようと、リュックから取ったお茶のフタをひねり一気に飲んだ。ほうじ茶花伝。生ぬるくなった二八〇ミリリットルは胃にそこそこ優しい。

「意気地なしめ……無感覚をでいけ……こんなときくらい……」

ぶつぶつとつぶやいていると、重い足音がし、気づけば真後ろに迫り、横へ退く暇もなく肩をかすめた。

非難はできず、でも自尊心はなんとなく痛む。

もう一度同じことがあればたち直れまい。いつまでもこうしていられないぞ、とわたしは自分に言い聞かせて踏みだした。

汗ばんだ掌のなかで輝く携帯端末は、つねに視野へいれておいた。近年、精度を増しに増したグーグル・マップは、この入り組んだ路地――世論が言う

壁にとりついた階段をあがっていく。コンクリート製のイボみたいにぼつぼつと伸びた踏み場は、

ひとりで夜中の道をほっつき歩くのには慣れていても、良からぬ予感はたまるばかり。

窮屈な道を抜けてきょろきょろするたび、挙動から不安がだだ洩れになっているのは自覚できたが、そうそうやめられもしない。

すれ違うものたちはだいたいやさぐれていた。わたしみたいにくたびれた人ならまだよくて、ときに影のように、ときに壊れたネオン管のような極彩色の輪郭でたちすくむ等身大の残留思念もある。壁に寄りかかってぶつくさ言う姿は、虚空をぼんやりとゆがませ、先ほどまでのわたしとなんとなく似て、いささか忸怩たる思いにさせてくれた。

ここは人が制するなど夢また夢、お隣りの世からやってきた存在のなかでも内奥に座するたぐいの存在が住まい、その世界観に寄り添った人もいつく、ちょっとやさぐれた街場なのだ。改めて感じ入る。

方向感覚が狂いきったところで、道は終わった。

行き止まりというより到達点。

鼻につまっていた憂いのある臭気はかすれ、麝香のものと思しきくすぐったくセクシィな香りが、悪いものは祓いつつ心拍数を変に早めさせる。

こういうの、いかにもじゃないか。

ひらけた土地にずんぐりと伸びる建物にも、へへ、と小声で笑ってしまった。

日本家屋を思わせる、とんでもなくでかいお屋敷。もしくは、旅籠のようなものでも意識されているんだろう。一層ずつの天井がいかにも高そうな階層は十近くまで積み、無数の出窓や梁の紅色ときたら眼がくらむほどで、てっぺんからサーチライトで光を発するどこまでも無作為かつ大柄な造りは、でも尺度の狂いに対してそんなに奇妙に見えない。

MARINERA。

それがこの大建築の屋号だ。玄関でも看板に同じ字面をデェンとあしらい、おピンク電飾が明滅する。あちこちに吊る提灯の渦も、場違いな横文字を、より場違いなブラックレター体で仰々しく記す。

娼館マリネラ。

ここは、亜人さん、と少なからず傍流あつかいにおとしめる意を含んだ語彙から多少横ずれさせ、この世のほかよりおいでなすったとかそんな観点から、

しかも、ただの他し子さんによる娼館ではない。特殊な属性をもつ他し子さんがたに胸ときめかせるよからぬ人のための、安らぎの世界だとか。

おのずから望んで予約をとって訪れた。

料金だってもう振りこんでいた。

準備万端もいいところ。事前に想像していた風情と違うし、心は混乱寸前だけど。

予約した時間まで、まだ十分ほどあった。なんと微妙な時間。ここにきて、あらためて憂鬱に囚われた。恋する乙女の十分は美しき永遠だが、この場での十分とあらば辛苦に満ちた永劫となりかねん。ああ、帰りたい。遅効性思春期心因性帰宅部症がぶり返す。親戚の集まりに呼ばれても居場所がない子どもと似た、複雑な気持ちに揺られ、いてもたってもいられず逃げ足と足踏みの中間を踏みかけたとき、背後からカランコロと下駄の音がした。またも気づくのが遅れる辺り、わたしは他人より警戒心が劣っているのでないか。

「アらアらアら」

と、変なイントネーションがふわつき、

「オニさん、お

なんとも言いがたい発音だ。頭に字を描くとたしかに客は各の字を含み、響きが近いのもなるほど、とひとり納得するほうへ無意味なリソースを割いたばっかりに、振りむきざま、間抜けにも胸の前で両手を上下させてしまった。

「あ、い、あの、いえ、はい、オカクサンレフ」

「オやァ、オニさん

と言い舌をだすのは、背の高い女性だった。

わたしはそこそこ

ただ、眼はわたしの知識とえらく違っていた。

大きな眼にぎっちり九の紅色――人身に複眼を再現したような、そんな瞳のなかの瞳。

ポンカンぎっちりなイトーヨーカドーのビニール袋を握った

「なンかお困りデッカ?」

「あ、いえ、そうでもなくて。なんと言うかこう、あの、あ、ええと」

しどろもどろで手をこまねくわたしに、

「ウゥン? もしかッてェ……入るときの作法デモ気にするデッカ? あッはァん、そんなもんないデッカらダイジョブッスよ」

やはり妙な抑揚で言い、顔を寄せては

「あば、あばば、アバン先生ッ!」

「ソなにビックラこかんでエエのにネェ」

と、ちょっと困った笑顔。考えなしの悲鳴を吐いたのに後悔し、今度は言い訳を吐く。

「すみませんその人とこういう距離になるの慣れてなくてどうにもこうにもええ、ええ」

「オォン、気にセナンダノ気にセナンダノ。ホラ、こなトコでボニャリしても

ガッシリと腕を組まれた。なんと強い腕力か。

店への導きに心臓が大きく跳ねる。漂う空気よりなにより、よく慣れたエスコートがドキドキとさせるのだ。それどころかお乳を押しつけられ、生まれてこのかたおのれの身の丈にも縁のない恐ろしい量感的重圧が、肘にぐいときた。急降下するサニティ値の裾を、内なる声がひっつかんで持ちあげ、かと思えば闇なる道祖神の様相で肩に手をかけてささやく。

平常心だぜクリミナルガール。

おお、いいタイミングだナスティ・ノーティ・ハート、でも舵とりは任せないよ。

それでこそよ……芸術のような信じられない夜をすごそうじゃん……。

顔の横で、見えざる右手が拇指をたてた。

さて勇気をだし、いざ進めや盛期末。揚げたらアメリカンドッグ、焦げたら野となれ山となれ。せめて串で墓くらいたててほしい。油に火がつき大炎上しなければ重畳だ。

する、と硝子戸が

ぺてぺてと忙しげな足音も賑やかに闊歩するペンギンの群れ。そこに人にとって既知である

きぅ、と鳴いてペンギン・ボーイ氏が問うと、わたしの手を握ったエルフさんが、

「お

ペンギン氏が、きぅ、と鳴いて挙手した。硬直して眺めるわたしに、フリッパーがばたばた振られた。選手交代、お手をとって、ということか。

「まだ予約した時間までいくらかあるんですが」

それに番台みたいな受付にも人気はない。

ペンギン氏はわたしの顔を見て沈黙し、ややあって首をかしげた――と思うと、やおら高速で

「あそこで待てばいいのかい?」

首肯する。ゴゆっくりィ、と手をぱたぱた振って去るエルフさんに、同じ所作の縮小再生産で応じ、わたしは小ヂンマリと腰を落とした。ペンギン氏は何事かを説こうときうきう鳴き、慌てて奥の暖簾へ走り去った。手持ち無沙汰なあまり、すまいと誓った見回す無作法をついやらかすが、他に待つ人はなかった。

数分後、お盆を抱えて帰ってきたペンギン氏が、そばの茶卓に

「おや、ごていねいに。ありがとう」

ペンギン氏はお辞儀してから群れにまぎれた。

ほんの小さなカップに淹れてあるのは、長い時を凝縮した琥珀のように輝かしい紅茶で、キャラメルの香りとほのかな砂糖をほどいてあるらしく、一口ごと、やさしさが鼻へと抜けて大変に美味だ。舌を湿らす程度にわずかずつ含んだ。

一旦気を鎮めたからか。居心地のよいソファーへ沈むとともに、心は無記名表札の迷宮に座していた。畳敷きは迷宮と言いながら六畳ほどの広さで、過ごすに適度だがこもるにはやや難儀する箱庭でもあった。果てしなく入り組む思索の迷宮は知的だが、単純明快、名ばかりの薄っぺらな構造はいつでも出入できた。玄関どころか、飛びだすなら窓をあければ足りる。だからこそだらしない。ここではときに一から十まで思考がさざ波、大波となり、王朝の勃興から革命闘争のはじまり、そして崩壊まで述懐するようであるが、いまの内実はやっぱし手短な一緒にお

窓をひらき、今日はこの辺で勘弁しといたる、と言い捨て飛びでると紅茶を飲み干した。と、隣にペンギン氏が座っていた。つぶらな瞳が、じっと見る。

「な、なん、ななんでしょうくわ……」

「きぅう」

やはりペンギン語は解せない。懐中時計を差しだされ、盤面にひた走る針の美しい線形を見てはたと気づく。時間が差し迫っていた。

ぴょんと跳ねて小さな尻をどかし、くちばしが受付をしめした。素人とて安心させるに足りる、すべすべ毛並みのフリッパーにさわさわ触れつつ歩んだ。ペンギン氏は受付の手前でうやうやしく一歩引くと、お尻を振り振り、わたしの前から辞した。

いつ座に就いたのか、そこでは眼帯姿の女が帳面を繰っていた。つまんだ帳面の一ページを弾くと、頬筋にかかる、白髪のうちでそのひと筋だけ黒い房をかきあげ、朱を引かずして麗しいその口角が上機嫌にあがった。ペンギンほどじゃないにしろ、言い表しがたい雰囲気だ。面差しは妙齢ながら老いた狼めいたものを秘めてらっしゃる。

「ようこそ」

と眼帯さんは顎の下で手を組み、

「■■さん、ね? お待ちしておりました。この度はご利用ありがとうございます」

「あ、はい。あ、いやあのちょっと、なんで名前を。まだなにも言ってないですのに」

「眼を見ればわかるわ」

「眼、ですか」

「眼よ」

「眼……?」

「眼とはすなわち脳への直通路。ときとして、魔の眼を人が眼に結べばあわせ鏡のごとく突き抜ける。そういうこともあるものだ――と、考えると少しは納得がいきませんこと?」

「もっともらしいッ」

「でしょう。詭弁吐きとたまに言われます」

「詭弁なのか……」

「ま、およそ企業秘密のひとつにございますゆえ」

謎めいて眼が細まった。わたしは不条理で

「細かいことはお気になさらないにかぎりましてよ。

「でも、まだ、どの子か、その、決めてない気がするんですけど、それは、その、どういった……」

眼帯さんは一語ずつの切れめにうなずき、わたしの息が詰まると、メトロノームみたいに食指を振った。その横振りに釘付けとなって、眼で追ってしまう。

本当はわかっているんでしょ、あなた。

頭へ、じかにささやくみたいな声だ。いまのいままで疑いもしなかったのに、一種の詐術にかけられたのでは、と突如思ったのをきっかけにハッとした。昨日寝る前、料金表に心胆ビビらせつつ予約したときの記憶があやふやだ。少し古い趣味性のhtmlで組まれた暗色のページ。なにかにうながされるように予約フォームへ入力し、少し長めな心理テストを通過した。それで割りだしたのか。どころか「眼」なる言いまわしで、ウェブカメラに連想が直結した。蒙が啓けたように愕然として、どこからどこまで見透かされているのかしらん、優れた眼でものを結びとりこむ魔法の使い手デハ、とおびえに濡れて閉口した。いや、そもそもからして店自体、何経由で知ったんだっけ。

考えたすえ、責任転嫁できるような無分別、わりきりと無縁だから断言はできる。予約にこぎつけさせたのだけは、酒に酔い大きくなったわが気のなすとこ。もう引けん、と。

「どうぞ、

と言い、わたしの心情と裏腹に得体の知れない安らかさを招く。

あなたの心に安寧が訪れんことを。

締めくくる声に見透かされたようで、わたしは相槌さえままならなかった。

足音をたててやってきた新たなペンギン・ボーイのフリッパーに、思いきりばしばし叩かれた。そこそこ痛い。くちばしを半開きにして見あげる面差しは脱力を誘い、さきほどと別ペンギンだとわかった。ついて来いとばかりに、短い足で奥へ走っていく。

わたしは慌てて受付のほうに会釈して、他のペンギンたちのあいだを抜けて追った。愛想もなにもなくのっしのっしと揺する尻は

今度こそ、わたしの想像していた世界が、眼前に現れんとしていた。

忙しい時間帯らしく多くの足取りがすれ違った。戯画化したような丸っこい蛇を髪の房として垂らす幼女が、わたしより幾分年かさの、笑みからにじむ気鬱に妙な親近感の湧く女性と楽しげに話しながら、ほてほて行く。十字廊下で、カニ脚やタコ脚をスカートからわんさかのたくらせた黒髪の深海系女史が横切った。その背後に何匹もの小ガニの侍従がつきしたがう。自販機横のベンチには、血色激悪な顔にバッテン縫合痕の走る屍霊お姉さんが座していた。白骨の手で輸血パックをあけ、いまどき壜入りのキリン力水と交互に飲む。真赤な顔で夢見心地な少年――きみはここにいていい年なのかッ――の手をとり、毒々しい紫で宙を切り刻んで舞う眼つきの悪い妖精さんもいた。他し子さんのなかでもキワモノな風合いと美しさを両立させた人々の往来だ。

と、とんでもないところに来てしまった……。

あとに引けないことの恐ろしさでふらついた隙に、ペンギン氏を見失いかけた。わたしは背中だけで他と見分ける自信がさほどなく、気ぜわしい歩幅を小走りで追う。

むき直ったペンギン氏が、扉へくちばしをしゃくった。この部屋だ、わかんだろ、とでも言うように伝法な仕草だ。真鍮の、きらきらとしたドアノブに手をかけて固唾を飲む。そのとき、ペンギン氏が鳴いた。わたしが驚いてかたわらに眼をやると、黒い瞳はなにか言うでもなく、ただフリッパーを突きだす。

「なんでしょか」

そう言うわたしに、フリッパーが上下した。

「うん? どういう……」

速度を増して上下した。それでもわからず手をこまねいていると、思いきり太腿を叩かれた。どうやら本気らしい。結構痛い。後ろにまわられ、ジャンプして財布の入った尻をひっぱたかれた。

「痛い痛い痛い痛い……あ、も、もしかしてチップとか、そういうのかな」

どうやら、そういうのだったようだ。やっとわかったか粗忽者との罵りが、憮然としてわずかに細まる眼から伝わってきた。ここへ立ち入るための料金を振りこんだから財政的にいささか心もとない。とはいえ話をこじらせても悪かろう。妥協はわたしの最たる特技だ。そう思い財布の小銭入れをあけたが、相当する額はなかった。

「申し訳ないけど持ちあわせがないんだ」

気がきかねぇな、となじるお手上げポーズの小器用さったらなかった。

嘆息を吹きおろすが早いか、燕尾服の懐から小型認証パッドがでてきた。無数に記された利用可能電子マネーブランド

「ドリーム度低いね……。地に足ついてるね……」

ぎゅぇ、ぎぁぎゅぎゅ――だろ、わかったら認証せいや、と告げる語勢にドスが効いてカワイげはなく、態度だって面の皮が分厚いのを通り越していっそ人間くさい。

「だめだよアンジェイ」

いつの間にか、ほんのひと筋、すきまをあけた扉から女の子の声が洩れてきた。