Title

掌編小説「spirits of the dead's good dream」

Story theme song

spirits of the dead's

good dream

good dream

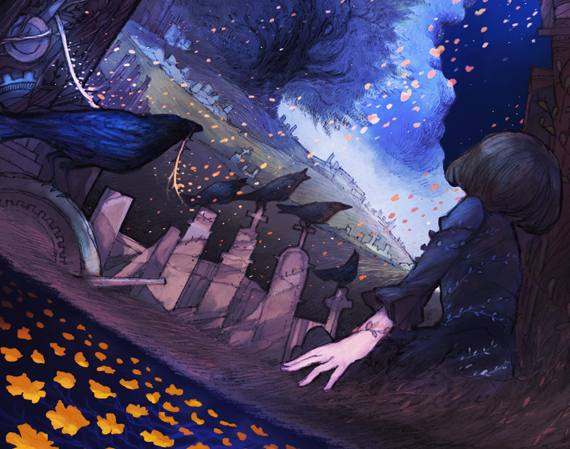

▲Click to full size.

世界はいつも気づかないうちにネジを巻く。

巻ききると今度はゼンマイが動きだす。その音は、何かを変える仕組みに寛容な人には面白いかもしれないけど、うとい人のことはそれなりに驚かせるだろう。

そんな日が訪れたのは春先の夜のことだ。

とてつもない流星雨が観測された数日後の夜。

ことにいち早く感づいて意味を受け容れたのが科学者かオカルト好きかは知らないけど、ぼくの周りだとレオ爺さん――レオポルド・“トラビス”・クファシニェスキと厳めしく長たらしい名前を本人以外が発音してるのを聞いた前例 は一度もない――が、真っ先に状況を許容していた。スリーク・メモリアルパークの管理人にしてなんとも古めかしいことに墓守を自称する、ポーランド生まれのいささかけったいな年寄り。ぼくと他人との接点の作りかたに頓着しないレオ爺さんとは、たがいに少ない友人の一人だ。そんなだからか、非常事態だがね、とわざわざ携帯電話に着信がきた。冷静さと引き換えにすることで根拠なしのまま楽々と意味づけできるスピリチュアル志向でいけば、あれは第六感のようなものが、ぼくの趣味につながりを見いだしたのかも、と考えられなくもない。そうでないならひねた年寄りなりに、無茶な状況を共有して混乱を薄らがせたいから呼びつけたんだろう。

そんな次第で日付をまたぐ手前、こっちに来てみろと呼びだされた。おいパット、面白い光景が広がっとるからよ、すぐン来い、と。

ぼくは首を傾げながら、メモリアルパークまで自転車でひとっ走りした。いざ着いてこそこそと招き入れられてみれば腰が抜けた。文字通りの姿勢、だ。腕を組みそっち、こっちと睨むレオ爺さんの棒みたいに細い脚へとすがらずにいられなかった。

「しっかりしろや木偶の坊。マット・デェモンみてェな抜け作ッ面して」

呶鳴 る声には本当に楽しむような調子があった。

マット・デイモンはそれなりの面罵に相当して、次点がマーク・ウォールバーグだ。これがトム・ハンクスだと褒めことばに該当することはこの数年で学んでいた。つまり朴訥さとかそういう観念への端的な代入として。

そんなことを考えている場合かといえば、そうでもなかった。さほど広くもないメモリアルパークのそこかしこにできた墓荒らし風情の大穴。爺さんの後ろについた時点から眼についたそれは事件、というか現象で、これをやらかした十や二十の人影が墓場の中心にむかって茫然とたちすくみ、または遊歩していた。そういう背筋に冷や汗が浮きはじめる光景にこそ、ぼくはすぐに思慮をめぐらせるべきだった。

呆けたような彼ら、あるいは彼女ら。

いわく、人影はみな彼ら というかそれ と言うほうがただしかろう、死者なのだという。

逆流防止弁がついててしかるべき天国の門にせよ、棺桶に厚く積もる重たい土にせよ、どう押しあげたものかわからないけれど、兎角、ふらふらり、と地上に戻ってきてしまった屍だ。レオ爺さんはそういうようなことを言って、ぼくは聞くとなしに聞いた。たしかにさだまらない足取りは、天国の重力になじみきっているものと見えた。

ゾンビ。ハイチ生まれ、ピッツバーグ育ちの語彙を借りるならそう呼べそうだけど、その風体は、なんとなくホラー映画と違う趣をたたえていた。たしかに膚色は白々としてはいるけども、死が大切なものを奪って生じる無慈悲さとは違った。それこそ血みどろ 映画のメイキャップみたいな腐敗とも縁がなさそうだ。

遺体保全処理 のせいかな、とぼくは思った。多くの人は大切な人が亡くなってしまいお別れをする段になると、死相を化粧で隠し、傷だらけならより濃い化粧をし、きれいに保つための防腐剤を打つということくらい、葬儀にたずさわった経験がそう何度もないぼくでも知っていたし、南北戦争――つまり損壊が前提となっていたすさまじい大量死――で評判を高めたそれが、化学物質で土壌を汚してしまう可能性に眼をつぶってまで使われつづけているのも知っていた。もっとも、死後に時間を重ねながら整ったさまの説明になるかは別だ。というのも効果を保つのは埋葬から数週間程度だ、と聞いたこともあったから。手つかずの墓穴だっていくつもあったし、まだ状態のいいそれ だけが動いたんだろうか。

どこか他人事のように考えるばかりで、怪物の影を透かして恐れる気持ちはなかった。いわゆる身の毛もよだつとか、血の気が引くとか、そうやって感情を修辞する気だって。

誰もが呆けている、と思ったのは一瞬だけ。濁っていてしかるべき眼に宿る光は、夜なのにどこかまぶしげだった。たまに、漫然と夜の散歩を楽しんでいるとすら思えた。

そして一度まばたいたぼくに眼を疑わせたのは、あんまりにも懐かしい顔だ。

一人の女の子だった。

まだ墓穴から蘇って間もなかったんだろう。屍衣の黒いワンピース・ドレスは土や砂埃がすれて汚れていたけど、白皙に黒子の多いその膚ときたら無垢そのもの。丸っこい輪郭と片眼を眼帯でとじるような前髪が個性的な髪型ときたら、トリートメントしたばかりに見える艶やかさで、ほのかにしがみつく土の細かな粒子は、常夜灯の光を反射し、大地が命を吹きこんだと言われたら信じてしまいかねないきらめきをたたえていた。

ぼくはレオ爺さんに腕を引かれて起きながら、茫々と見入ってしまった。

マリアンヌ。

それがあの子の名前だ。

マリアンヌ・ルー。

何度も一緒に遊んでくれた女の子。人間関係の初歩でつまずいて子どもならではのシンプルさも嗜みがたく、まごつくどころか硬直してしまうぼくの手をがっしりつかんで、家の庭から引っ張りだした女の子。野花にまつわるあらんかぎりの知識を自慢げに話す女の子。あったかい手に野草のにおいが染みるのも気にせず編んだ花冠を、ぼくの頭にかけ、似合わないねぇ、とわかりきったことだろうに笑った女の子。ぼくがはじめて恋をして、それが意識のてっぺんに来て気持ちを伝えようと考える日が訪れもしないうちに亡くなってしまった女の子。自宅の前で、老婆がよそ見運転する車に命を奪われた女の子。ぼくはあの日からしばらくして、一生分に相当するだろう感傷を使いきった。容貌に重ねた時の流れは、まさしくあのときの約十歳分でたちどまったままだ。ポラロイド写真の化学反応みたいに、徐々にはっきりしてくる像で思いだしたのは、屍衣の色彩が、単に死に際をふちどるのでなく、生前、よく着ていた服でもあるということだ。懐かしい、とても懐かしい黒。とざされているべき眼をあけて、いまそこにいるマリアンヌも、映画と違い、人を襲うなんて所業は想像もつかない様子だった。その横顔はぼくの呆けた顔の数倍ぼんやりしていたはずだ。行き場に困ったように背の低い墓石へちょこんと座りこむと、短いあくびをひとつ。まん丸の月を眺める眼はまぶしげに細められた。

なんとなくだけど、日向をめざす花を連想せずにいられなかった。現に、頭のてっぺん、つむじのあたりから植物が芽吹いているし。

マリアンヌ自身も植物の静けさで、月光を浴びながら微動だにしなかった。

「これはいったいどうしたもんかね」

とつぶやいたぼくは眼を放せないまま、

「見たとこ審判の日って感じでもないけど」

「どちかっつと夜中にションベン垂れンため起きだしたときに近ぇな」

「そんな気軽さで蘇られてもだよ」

「んだな。ったくとんでもねェこと。おめェ、墓石のそばん土ィぼっこんぼっこん動きょって、昨日の今日で穴から仰山おいでなすってよ。生きててそうそう見らンねェ光景よ。共産主義がばったりいったときよりすげぇ」

レオ爺さんは言いながら双眼鏡を構える――さすがに、近くで観察しようとする気の有無は話が違うらしい。まあ映画では不用意に近づいた蛮勇から引きちぎられていくもので、ケーブルテレビ観察が趣味のご老体はその原則を心得ているんだろう。

「あいつらァうちンも幾人かおるでよ」

「え、なんで」

たしかにレオ爺さんはこのすぐ近くに住んでいるのだけど、それにしてもだ。

「いやァあったけェとこ好きだンだ言うて、おめェさんが手入れしてくれた温室あンだろ、窓ンとこはっついててよ。いま中ン入って膝ァ抱えポンヤリポンヤリしよるよ。みィんな大人しいもんだわな。ワカモン映画なんて嘘しか吐かんもんだ、やっぱの」

思っていたより不用心だった。

ということは双眼鏡にしても映画にでてくるようなポージングを楽しんでいるだけなのかもしれない。おめェさんもどうだ、と双眼鏡をさしだされたけど断った。幸いにして眼はそれなりにいいほうだ。茶目っ気に付き合う気もそんなにはない。

「嘘っていうか脚色でしょう。ていうか呑気すぎるよ……いや、そういうもん……?」

「ほういうもんよ」

訛りよりも入れ歯に由来する聞きとりづらさも忘れてうなずいた。非現実性はかなりのものだから呆然と見ているしかない。それでも緩慢な遊歩と静止にじき慣れたし、手の施しようも思いつかないから細かいことはまた明日という話になった。ぼくは家に帰ってお茶を一杯だけ飲んでから、床についた。ひと眠りのあいだに特段悪い夢を見もしなかったあたり、ぼくは案外、順応力が高いのかも。寝起きにそう思った。

現象は、驚きを独り占めできるほどに狭い範囲だけで起こったというわけでもない。非日常感が全世界単位というか、土葬文化のある土地土地で拡大してる、なんてことはテレビをつけるまで考えつきもしなかった。実は、起きているときからそれだけ夢見心地だったということか。陽が昇る前、朝食のおともにニュースを眺めながら、自分の想像力の解離っぷりはたんまりと思い知らされた。シリアルを浸して甘くした牛乳をストローで吸いながら眺める液晶画面のむこう、CNNでは、微苦笑ともなんともいえない面持ちのアンカーマンが事態の動向を報じていた。

いまのところめだった問題は確認されておりませんが、各州における法執行機関は接触を避けるべきとの点に共通見解を持っているようです。また、国土安全保障省はいまだ予断を許さない状況だとして、とかなんとか。

まあ、お決まりのパターン。

内的な態度よりかは顰めっ面重視の調子。

なんにもわかってませんが大問題ですから、きまじめな視線だけは絶やしません、と。誰かしらの被害者がいると報道されているわけでもないし、どことなく間抜けだ。

でも、切実たれという感じはあった。

そんな外面でも見てるうちに胸がそわそわして、ぼくは思わずテレビを消した。

食事をすませて、大事な植木鉢たちへの水やりからはじまる日課にして趣味の一環をすませていくあいだも、なんとなく落ち着かなかった。漠然とざわつく気持ちをなだめるのには土いじりがとても効果的――昨日まではそのはずだった。この十年の、日々の柱として。なのにあたらしい鉢への種まきや、芽がでてきた野菜鉢からの間引きといった小さな作業の数々を、指先の痺れが阻み、いてもたってもいられないと表現される気分は日常生活を尊重してくれなさそうだ、とわかった頃には、急きたてられるがまま、家の鍵をつかんでいた。世界は根っこからルールを変えて死者たちを蘇らせた。ひと晩明けて、ぼくの心は改訂ルールにすっかり翻弄されていた。

なんというか、ぼくは認めるしかなかった。

順応どうこうじゃない。鈍らせてきたんだ、と。ぼくは、ぼく自身を。

誰のせいでもないなりゆき任せだ。そうしないと空っぽの鉢に埋めあわせができなかった。そんな空っぽにいきなり満たされたものが、なにかしなきゃ、とせっつくのにひどく遅れて気づいた僕の胸の裏側を鼓動は怒りっぽく叩いた。大学の一限を蹴るのはためらわなかった。日々をやり過ごす法則にしたがえば大事なイベントに立ち会えない予感がした。認めさせられ、せっつかれ、明晰であるよりむしろ被害妄想的にまっすぐ考える頭を窒息させるように、みっともない勢いで飛びだした。

昨日までの鈍く静かなルールが通用しない速度は、自転車を漕ぐ勢いに加勢した。メモリアルパークに着いてみれば、門前はこれまさに黒山の人だかり。門の近くに停めてあるパトカーの前では、二人組の制服警官が手持ち無沙汰とならない程度に、でもやる気もなく、人々をほどほどになだめていた。他方、門をしっかり塞いで停まるピックアップの天井でご機嫌斜めなのがレオ爺さんだ。曲がった唇を銃口にして唾の散弾を撃ちまくる。

おどれらRIPだァなんだ気軽に言うんに、わざわざ静かんとこ乱しに来ンか、RIPがなん略かおどれら知れや、ググる 脳みそもォつまっとらんようなジャスティン・ビィバー以下の薄ボケ笑いしおって云々。

いくらなんでも物言いに熱が入りすぎだ。

もっとも、さらに近くで見聞きしたがる野次馬根性と、それをより意固地にするスマートフォンでの写真や動画の撮影を見てみれば、レオ爺さんの勢いだって理解できなくはなかった。第三次世界大戦では核が使われて、第四次世界大戦では棒きれと石ころが使われるだろう。どこかしらでそんな警句を聞いたことがあるけど、この調子だと、終末後はみんなして壊れたスマートフォンで殴りあってそうな、掌の大きさは問わない横並びのフィット感。むしろその文化的従順さのほうが、死者たちよりよほど映画のゾンビみたいだった。それに加えて職業的なうまいこと言いたがり屋もでしゃばっている。ローカル58やフ ォーサイド・カ ルチュラル・ブ ロードキャスティング――近隣に局をおくメディアの取材班だ。いくら夜が明けたにせよ、<当事者>が外にでてきているにせよ、安らかに眠りたまえと刻まれた墓石の近くにあってはちっとも似つかわしくない。

手をこまねいて人だかりの後ろのほうにいるうち、眼敏いレオ爺さんと視線があった。入りたければ裏手に、と顎をほんのりしゃくった。

ぼくは裏手の頑丈な柵に歯抜けがあることをよく知っていた。

はげ気味の枯れ草からのぞいた黒土に手をつき、ジーンズが汚れるのも構わず、錬鉄のあいだに身体を押しこんだ。大人の図体ではぎりぎりの窮屈な隙間にぶつけた脇腹が鈍く痛んだ。どうにかこうにか抜けて、夢見心地でふわふわしたいくつもの足つきを避けて突っ切るうちに、掘り返したばかりの土特有の湿ってなんとなく甘い香りを感じた。あるいは、これは死者から発せられる体臭なのかもしれない。すれ違っては嗅ぐたび、あれほど身体を内側から高ぶらせていた鼓動は数を減らしていった。やわらかな落ち着きの正体が安心感だとわかったときの、ぼくの足取りは、ゆるやかな散策と似ていた。

連なる墓石を見てまわり、たどりついた光景のそこはかとない超現実感 たるや。

墓地のまんなかには昔から野太いセコイア・デンドロンが植わっていた。左右に大きく広がる頑丈な枝は巨人みたいに不遜で、夜眼に見れば怖いくらい。そんな樹の根元の、日が当たるところに、十人近い死者たちが気ままに座りこみ、屍衣の黒に陽を集めて気の早い日向ぼっこをしていた。

まるでティム・バートン映画だ。

ぼくはまるでもなにもないことを思い、妙に幻想的な光景に踏み入った。そこにマリアンヌがいた。根元に腰を下ろして、うたたねにこくりこくりと首をかしげさせていた。

何年も前のあの日。ぼくのなかでいまだ停滞し、でもこの瞬間に上書きされかけている、最後のお別れであるはずの埋葬のさなかに見つめた、永遠の眠りとは違った。停滞じゃなかった。はじまって終わり、またはじまる。リズムだ。

スニーカーの底が、かり、と砂利を鳴らす。するとマリアンヌの顎先が揺れ、花水木 の花びらみたいに薄いまぶたが、ゆっくりもちあがった。見あげる眼差しは凝視に変わり、やがて樹皮に押しつけた肩を突っ支 えとして不慣れそうにたちあがり、思いだしたように手を据えた。よたよたと不安定な歩が重なった。

その光景に交じった小さな変化に、ぼくはやっと気づいた。マリアンヌの頭に一輪の花が咲き誇っていたのだ。見れば、ほかの死者だって思い思いのと表現したくなるような、さまざまな種類の花を咲かせてるじゃないか。

マリアンヌはパンジーだった。

ふくよかに色づいたオレンジ色のなか、赤みの強い覆輪 がとても楽しげだ。

素っ頓狂で小くて、かわいらしい変化。

ぼくは手を貸すことも忘れたまま、見つめてしまった。その頬には心地よいそよ風にむけるような、ほのかな笑みの前駆が浮かんでいた。こちらの戸惑いもよそにのんびりとやってくる。不思議と警戒心はなかった。マリアンヌはぼくのそばを、壊れた時計の針がぐらつくのと似た軸のさだまらない足取りで旋回し、すんすん、と鼻を鳴らすのが聞こえた。

「土のにおいする」

と、マリアンヌが言った。そんなの一インチも想像していなくて固まるぼくもまた、揺れる髪からにおいたつ、爽やかな草木の香りを感じた。

マリアンヌがぼくの手をとる。不思議そうに指を、掌をにぎにぎと触られてこそばゆかった。胸が、咽喉の奥がざわざわしてくる心地。小さな鼻梁が触れるかどうかの近さにまで無造作に引き寄せられた。子どもながらに無遠慮なひと嗅ぎをしてから、

「おにいさん、土のにおいがするね。いいにおい」

懐かしさが眩暈に変わりそうなその声は、眠たげに薄く間延びしていた。

「ああ」

「なんで?」

「さっきまで植木鉢をいじってたんだ」

「お花好きなの」

「うん」

と打った相槌の先を動揺のなかでやっと見つけ、

「好きだよ。きれいな花も、見た目どうこうじゃなくがんばって咲く花も」

「あたしといっしょだねぃ」

えへ、と笑いながら触れてくる指はひんやりして、なめらかで、ほんのり硬質だ。ぼくは拇指で手の甲に触れ返し、ようやくそこから特異さとかすかな不自然さを感じとった。樹皮がむかれた木と似ているのだ。眼の前で花を踊らせるこの子は屍ではなく、ましてや抜け殻でもないのかもしれない――憶測は思うに留まり、すぐに奥行きを失いだす。動きだした何かに触れて、なお考えこむ余白 はちっともなかった。

なにしろ、それはいつかの自分がほしかった、好きな子からの共感だ。

「いっしょか。そうかぁ……」

咽喉どころか顎まで震えてしまってうまくしゃべれやしない。眼頭が痛いくらいに熱くなるなんてそうそうなく、どうしたらいいかわからずにしゃがみこんでしまった。

「どうしたの、なんで泣くの……どこか怪我したの? 膝すりむいたの? 痛い?」

そう言ってマリアンヌも崩れるようにぺたん座りをして、心配したふうに覗きこむ。たしかに汚れた膝小僧は怪我に見えかねない。そうだ、これもいっしょじゃないか。はじめて出会った日、つまずいたぼくの両膝はズタボロだった。あのころのマリアンヌでさえ憶えていたかわからないけど、小さな手で抱き起そうとしてくれたことは、忘れようがない。ぼくは子どもじみた間抜けな泣き笑いをこぼすばかりだ。

「ありがとう、大丈夫だよ」

「本当……?」

「うん、大人だから」

「大人なのに泣くんだねぇ」

「大人だから泣くこともたまにあるんだ」

鼻を啜りあげながらの情けない受け答えは、半分がばかげた言い訳で、うちもう半分はばかげた事実だ。うんうん、とマリアンヌはうなずきかけて頭をなでてくれた。幼い気遣い。ほとんど忘れて遠くにあった馴れ馴れしいお節介焼きが、唐突に過去から進行形の現実としてぼくに触れる。記憶と忘却が少しずつ入れ違いになっていた。たくさんの過去があふれようとしていた。もうたいていの怪我は痛くない。鈍くなった。鈍くなれた。うわついてない素振りをしてそんなふうに都合よく重ねてきた思いこみはあっさり嘘になり、動転して、傷は潤んで、あんまりの衝撃に収拾がつかなくなってしまっていた。

ぼくはマリアンヌを見つめた。

小首を傾げたままで、まじまじと見つめ返された。

その瞳に十数年を隔てる曇りはない。

いま、この子に何を言って、何を伝えていいのかがちっともわからない。

だけど、それでも。ぼくがこの子のそばにいたい、と思うのだけはたしかだった。

膚寒い春先。

カチリカチリと世界のネジが巻かれた週。

停滞していた何かがジリジリと動きだした日。

こうしてぼくはマリアンヌと再会し、あるいは、あの子によく似た少女と出会った。

世界はいつも気づかないうちにネジを巻く。

巻ききると今度はゼンマイが動きだす。その音は、何かを変える仕組みに寛容な人には面白いかもしれないけど、うとい人のことはそれなりに驚かせるだろう。

そんな日が訪れたのは春先の夜のことだ。

とてつもない流星雨が観測された数日後の夜。

ことにいち早く感づいて意味を受け容れたのが科学者かオカルト好きかは知らないけど、ぼくの周りだとレオ爺さん――レオポルド・“トラビス”・クファシニェスキと厳めしく長たらしい名前を本人以外が発音してるのを聞いた

そんな次第で日付をまたぐ手前、こっちに来てみろと呼びだされた。おいパット、面白い光景が広がっとるからよ、すぐン来い、と。

ぼくは首を傾げながら、メモリアルパークまで自転車でひとっ走りした。いざ着いてこそこそと招き入れられてみれば腰が抜けた。文字通りの姿勢、だ。腕を組みそっち、こっちと睨むレオ爺さんの棒みたいに細い脚へとすがらずにいられなかった。

「しっかりしろや木偶の坊。マット・デェモンみてェな抜け作ッ面して」

マット・デイモンはそれなりの面罵に相当して、次点がマーク・ウォールバーグだ。これがトム・ハンクスだと褒めことばに該当することはこの数年で学んでいた。つまり朴訥さとかそういう観念への端的な代入として。

そんなことを考えている場合かといえば、そうでもなかった。さほど広くもないメモリアルパークのそこかしこにできた墓荒らし風情の大穴。爺さんの後ろについた時点から眼についたそれは事件、というか現象で、これをやらかした十や二十の人影が墓場の中心にむかって茫然とたちすくみ、または遊歩していた。そういう背筋に冷や汗が浮きはじめる光景にこそ、ぼくはすぐに思慮をめぐらせるべきだった。

呆けたような彼ら、あるいは彼女ら。

いわく、人影はみな

逆流防止弁がついててしかるべき天国の門にせよ、棺桶に厚く積もる重たい土にせよ、どう押しあげたものかわからないけれど、兎角、ふらふらり、と地上に戻ってきてしまった屍だ。レオ爺さんはそういうようなことを言って、ぼくは聞くとなしに聞いた。たしかにさだまらない足取りは、天国の重力になじみきっているものと見えた。

ゾンビ。ハイチ生まれ、ピッツバーグ育ちの語彙を借りるならそう呼べそうだけど、その風体は、なんとなくホラー映画と違う趣をたたえていた。たしかに膚色は白々としてはいるけども、死が大切なものを奪って生じる無慈悲さとは違った。それこそ

どこか他人事のように考えるばかりで、怪物の影を透かして恐れる気持ちはなかった。いわゆる身の毛もよだつとか、血の気が引くとか、そうやって感情を修辞する気だって。

誰もが呆けている、と思ったのは一瞬だけ。濁っていてしかるべき眼に宿る光は、夜なのにどこかまぶしげだった。たまに、漫然と夜の散歩を楽しんでいるとすら思えた。

そして一度まばたいたぼくに眼を疑わせたのは、あんまりにも懐かしい顔だ。

一人の女の子だった。

まだ墓穴から蘇って間もなかったんだろう。屍衣の黒いワンピース・ドレスは土や砂埃がすれて汚れていたけど、白皙に黒子の多いその膚ときたら無垢そのもの。丸っこい輪郭と片眼を眼帯でとじるような前髪が個性的な髪型ときたら、トリートメントしたばかりに見える艶やかさで、ほのかにしがみつく土の細かな粒子は、常夜灯の光を反射し、大地が命を吹きこんだと言われたら信じてしまいかねないきらめきをたたえていた。

ぼくはレオ爺さんに腕を引かれて起きながら、茫々と見入ってしまった。

マリアンヌ。

それがあの子の名前だ。

マリアンヌ・ルー。

何度も一緒に遊んでくれた女の子。人間関係の初歩でつまずいて子どもならではのシンプルさも嗜みがたく、まごつくどころか硬直してしまうぼくの手をがっしりつかんで、家の庭から引っ張りだした女の子。野花にまつわるあらんかぎりの知識を自慢げに話す女の子。あったかい手に野草のにおいが染みるのも気にせず編んだ花冠を、ぼくの頭にかけ、似合わないねぇ、とわかりきったことだろうに笑った女の子。ぼくがはじめて恋をして、それが意識のてっぺんに来て気持ちを伝えようと考える日が訪れもしないうちに亡くなってしまった女の子。自宅の前で、老婆がよそ見運転する車に命を奪われた女の子。ぼくはあの日からしばらくして、一生分に相当するだろう感傷を使いきった。容貌に重ねた時の流れは、まさしくあのときの約十歳分でたちどまったままだ。ポラロイド写真の化学反応みたいに、徐々にはっきりしてくる像で思いだしたのは、屍衣の色彩が、単に死に際をふちどるのでなく、生前、よく着ていた服でもあるということだ。懐かしい、とても懐かしい黒。とざされているべき眼をあけて、いまそこにいるマリアンヌも、映画と違い、人を襲うなんて所業は想像もつかない様子だった。その横顔はぼくの呆けた顔の数倍ぼんやりしていたはずだ。行き場に困ったように背の低い墓石へちょこんと座りこむと、短いあくびをひとつ。まん丸の月を眺める眼はまぶしげに細められた。

なんとなくだけど、日向をめざす花を連想せずにいられなかった。現に、頭のてっぺん、つむじのあたりから植物が芽吹いているし。

マリアンヌ自身も植物の静けさで、月光を浴びながら微動だにしなかった。

「これはいったいどうしたもんかね」

とつぶやいたぼくは眼を放せないまま、

「見たとこ審判の日って感じでもないけど」

「どちかっつと夜中にションベン垂れンため起きだしたときに近ぇな」

「そんな気軽さで蘇られてもだよ」

「んだな。ったくとんでもねェこと。おめェ、墓石のそばん土ィぼっこんぼっこん動きょって、昨日の今日で穴から仰山おいでなすってよ。生きててそうそう見らンねェ光景よ。共産主義がばったりいったときよりすげぇ」

レオ爺さんは言いながら双眼鏡を構える――さすがに、近くで観察しようとする気の有無は話が違うらしい。まあ映画では不用意に近づいた蛮勇から引きちぎられていくもので、ケーブルテレビ観察が趣味のご老体はその原則を心得ているんだろう。

「あいつらァうちンも幾人かおるでよ」

「え、なんで」

たしかにレオ爺さんはこのすぐ近くに住んでいるのだけど、それにしてもだ。

「いやァあったけェとこ好きだンだ言うて、おめェさんが手入れしてくれた温室あンだろ、窓ンとこはっついててよ。いま中ン入って膝ァ抱えポンヤリポンヤリしよるよ。みィんな大人しいもんだわな。ワカモン映画なんて嘘しか吐かんもんだ、やっぱの」

思っていたより不用心だった。

ということは双眼鏡にしても映画にでてくるようなポージングを楽しんでいるだけなのかもしれない。おめェさんもどうだ、と双眼鏡をさしだされたけど断った。幸いにして眼はそれなりにいいほうだ。茶目っ気に付き合う気もそんなにはない。

「嘘っていうか脚色でしょう。ていうか呑気すぎるよ……いや、そういうもん……?」

「ほういうもんよ」

訛りよりも入れ歯に由来する聞きとりづらさも忘れてうなずいた。非現実性はかなりのものだから呆然と見ているしかない。それでも緩慢な遊歩と静止にじき慣れたし、手の施しようも思いつかないから細かいことはまた明日という話になった。ぼくは家に帰ってお茶を一杯だけ飲んでから、床についた。ひと眠りのあいだに特段悪い夢を見もしなかったあたり、ぼくは案外、順応力が高いのかも。寝起きにそう思った。

現象は、驚きを独り占めできるほどに狭い範囲だけで起こったというわけでもない。非日常感が全世界単位というか、土葬文化のある土地土地で拡大してる、なんてことはテレビをつけるまで考えつきもしなかった。実は、起きているときからそれだけ夢見心地だったということか。陽が昇る前、朝食のおともにニュースを眺めながら、自分の想像力の解離っぷりはたんまりと思い知らされた。シリアルを浸して甘くした牛乳をストローで吸いながら眺める液晶画面のむこう、CNNでは、微苦笑ともなんともいえない面持ちのアンカーマンが事態の動向を報じていた。

いまのところめだった問題は確認されておりませんが、各州における法執行機関は接触を避けるべきとの点に共通見解を持っているようです。また、国土安全保障省はいまだ予断を許さない状況だとして、とかなんとか。

まあ、お決まりのパターン。

内的な態度よりかは顰めっ面重視の調子。

なんにもわかってませんが大問題ですから、きまじめな視線だけは絶やしません、と。誰かしらの被害者がいると報道されているわけでもないし、どことなく間抜けだ。

でも、切実たれという感じはあった。

そんな外面でも見てるうちに胸がそわそわして、ぼくは思わずテレビを消した。

食事をすませて、大事な植木鉢たちへの水やりからはじまる日課にして趣味の一環をすませていくあいだも、なんとなく落ち着かなかった。漠然とざわつく気持ちをなだめるのには土いじりがとても効果的――昨日まではそのはずだった。この十年の、日々の柱として。なのにあたらしい鉢への種まきや、芽がでてきた野菜鉢からの間引きといった小さな作業の数々を、指先の痺れが阻み、いてもたってもいられないと表現される気分は日常生活を尊重してくれなさそうだ、とわかった頃には、急きたてられるがまま、家の鍵をつかんでいた。世界は根っこからルールを変えて死者たちを蘇らせた。ひと晩明けて、ぼくの心は改訂ルールにすっかり翻弄されていた。

なんというか、ぼくは認めるしかなかった。

順応どうこうじゃない。鈍らせてきたんだ、と。ぼくは、ぼく自身を。

誰のせいでもないなりゆき任せだ。そうしないと空っぽの鉢に埋めあわせができなかった。そんな空っぽにいきなり満たされたものが、なにかしなきゃ、とせっつくのにひどく遅れて気づいた僕の胸の裏側を鼓動は怒りっぽく叩いた。大学の一限を蹴るのはためらわなかった。日々をやり過ごす法則にしたがえば大事なイベントに立ち会えない予感がした。認めさせられ、せっつかれ、明晰であるよりむしろ被害妄想的にまっすぐ考える頭を窒息させるように、みっともない勢いで飛びだした。

昨日までの鈍く静かなルールが通用しない速度は、自転車を漕ぐ勢いに加勢した。メモリアルパークに着いてみれば、門前はこれまさに黒山の人だかり。門の近くに停めてあるパトカーの前では、二人組の制服警官が手持ち無沙汰とならない程度に、でもやる気もなく、人々をほどほどになだめていた。他方、門をしっかり塞いで停まるピックアップの天井でご機嫌斜めなのがレオ爺さんだ。曲がった唇を銃口にして唾の散弾を撃ちまくる。

おどれらRIPだァなんだ気軽に言うんに、わざわざ静かんとこ乱しに来ンか、RIPがなん略かおどれら知れや、

いくらなんでも物言いに熱が入りすぎだ。

もっとも、さらに近くで見聞きしたがる野次馬根性と、それをより意固地にするスマートフォンでの写真や動画の撮影を見てみれば、レオ爺さんの勢いだって理解できなくはなかった。第三次世界大戦では核が使われて、第四次世界大戦では棒きれと石ころが使われるだろう。どこかしらでそんな警句を聞いたことがあるけど、この調子だと、終末後はみんなして壊れたスマートフォンで殴りあってそうな、掌の大きさは問わない横並びのフィット感。むしろその文化的従順さのほうが、死者たちよりよほど映画のゾンビみたいだった。それに加えて職業的なうまいこと言いたがり屋もでしゃばっている。ローカル58や

手をこまねいて人だかりの後ろのほうにいるうち、眼敏いレオ爺さんと視線があった。入りたければ裏手に、と顎をほんのりしゃくった。

ぼくは裏手の頑丈な柵に歯抜けがあることをよく知っていた。

はげ気味の枯れ草からのぞいた黒土に手をつき、ジーンズが汚れるのも構わず、錬鉄のあいだに身体を押しこんだ。大人の図体ではぎりぎりの窮屈な隙間にぶつけた脇腹が鈍く痛んだ。どうにかこうにか抜けて、夢見心地でふわふわしたいくつもの足つきを避けて突っ切るうちに、掘り返したばかりの土特有の湿ってなんとなく甘い香りを感じた。あるいは、これは死者から発せられる体臭なのかもしれない。すれ違っては嗅ぐたび、あれほど身体を内側から高ぶらせていた鼓動は数を減らしていった。やわらかな落ち着きの正体が安心感だとわかったときの、ぼくの足取りは、ゆるやかな散策と似ていた。

連なる墓石を見てまわり、たどりついた光景のそこはかとない

墓地のまんなかには昔から野太いセコイア・デンドロンが植わっていた。左右に大きく広がる頑丈な枝は巨人みたいに不遜で、夜眼に見れば怖いくらい。そんな樹の根元の、日が当たるところに、十人近い死者たちが気ままに座りこみ、屍衣の黒に陽を集めて気の早い日向ぼっこをしていた。

まるでティム・バートン映画だ。

ぼくはまるでもなにもないことを思い、妙に幻想的な光景に踏み入った。そこにマリアンヌがいた。根元に腰を下ろして、うたたねにこくりこくりと首をかしげさせていた。

何年も前のあの日。ぼくのなかでいまだ停滞し、でもこの瞬間に上書きされかけている、最後のお別れであるはずの埋葬のさなかに見つめた、永遠の眠りとは違った。停滞じゃなかった。はじまって終わり、またはじまる。リズムだ。

スニーカーの底が、かり、と砂利を鳴らす。するとマリアンヌの顎先が揺れ、

その光景に交じった小さな変化に、ぼくはやっと気づいた。マリアンヌの頭に一輪の花が咲き誇っていたのだ。見れば、ほかの死者だって思い思いのと表現したくなるような、さまざまな種類の花を咲かせてるじゃないか。

マリアンヌはパンジーだった。

ふくよかに色づいたオレンジ色のなか、赤みの強い

素っ頓狂で小くて、かわいらしい変化。

ぼくは手を貸すことも忘れたまま、見つめてしまった。その頬には心地よいそよ風にむけるような、ほのかな笑みの前駆が浮かんでいた。こちらの戸惑いもよそにのんびりとやってくる。不思議と警戒心はなかった。マリアンヌはぼくのそばを、壊れた時計の針がぐらつくのと似た軸のさだまらない足取りで旋回し、すんすん、と鼻を鳴らすのが聞こえた。

「土のにおいする」

と、マリアンヌが言った。そんなの一インチも想像していなくて固まるぼくもまた、揺れる髪からにおいたつ、爽やかな草木の香りを感じた。

マリアンヌがぼくの手をとる。不思議そうに指を、掌をにぎにぎと触られてこそばゆかった。胸が、咽喉の奥がざわざわしてくる心地。小さな鼻梁が触れるかどうかの近さにまで無造作に引き寄せられた。子どもながらに無遠慮なひと嗅ぎをしてから、

「おにいさん、土のにおいがするね。いいにおい」

懐かしさが眩暈に変わりそうなその声は、眠たげに薄く間延びしていた。

「ああ」

「なんで?」

「さっきまで植木鉢をいじってたんだ」

「お花好きなの」

「うん」

と打った相槌の先を動揺のなかでやっと見つけ、

「好きだよ。きれいな花も、見た目どうこうじゃなくがんばって咲く花も」

「あたしといっしょだねぃ」

えへ、と笑いながら触れてくる指はひんやりして、なめらかで、ほんのり硬質だ。ぼくは拇指で手の甲に触れ返し、ようやくそこから特異さとかすかな不自然さを感じとった。樹皮がむかれた木と似ているのだ。眼の前で花を踊らせるこの子は屍ではなく、ましてや抜け殻でもないのかもしれない――憶測は思うに留まり、すぐに奥行きを失いだす。動きだした何かに触れて、なお考えこむ

なにしろ、それはいつかの自分がほしかった、好きな子からの共感だ。

「いっしょか。そうかぁ……」

咽喉どころか顎まで震えてしまってうまくしゃべれやしない。眼頭が痛いくらいに熱くなるなんてそうそうなく、どうしたらいいかわからずにしゃがみこんでしまった。

「どうしたの、なんで泣くの……どこか怪我したの? 膝すりむいたの? 痛い?」

そう言ってマリアンヌも崩れるようにぺたん座りをして、心配したふうに覗きこむ。たしかに汚れた膝小僧は怪我に見えかねない。そうだ、これもいっしょじゃないか。はじめて出会った日、つまずいたぼくの両膝はズタボロだった。あのころのマリアンヌでさえ憶えていたかわからないけど、小さな手で抱き起そうとしてくれたことは、忘れようがない。ぼくは子どもじみた間抜けな泣き笑いをこぼすばかりだ。

「ありがとう、大丈夫だよ」

「本当……?」

「うん、大人だから」

「大人なのに泣くんだねぇ」

「大人だから泣くこともたまにあるんだ」

鼻を啜りあげながらの情けない受け答えは、半分がばかげた言い訳で、うちもう半分はばかげた事実だ。うんうん、とマリアンヌはうなずきかけて頭をなでてくれた。幼い気遣い。ほとんど忘れて遠くにあった馴れ馴れしいお節介焼きが、唐突に過去から進行形の現実としてぼくに触れる。記憶と忘却が少しずつ入れ違いになっていた。たくさんの過去があふれようとしていた。もうたいていの怪我は痛くない。鈍くなった。鈍くなれた。うわついてない素振りをしてそんなふうに都合よく重ねてきた思いこみはあっさり嘘になり、動転して、傷は潤んで、あんまりの衝撃に収拾がつかなくなってしまっていた。

ぼくはマリアンヌを見つめた。

小首を傾げたままで、まじまじと見つめ返された。

その瞳に十数年を隔てる曇りはない。

いま、この子に何を言って、何を伝えていいのかがちっともわからない。

だけど、それでも。ぼくがこの子のそばにいたい、と思うのだけはたしかだった。

膚寒い春先。

カチリカチリと世界のネジが巻かれた週。

停滞していた何かがジリジリと動きだした日。

こうしてぼくはマリアンヌと再会し、あるいは、あの子によく似た少女と出会った。