フミンさんとオネムさん

self theme song

パスカルの群れ/ZABADAK

銀河を壊して発電所を創れ/sgt.

膝から下が重ったるく、足先にいたってはまったりとコクのある憂鬱で固まっていた。

冬の夜を行く泥のような歩み。

この憂鬱の、少なくとも三分の一は悪い事柄が理由ではないにせよ、自分がこの眼と脳みそを勢いで包んで選んだ所業の果てではあり、だからこそ期待と不安は抱きあわせで足を鈍く、重くしていた。半時間くらい前まで降っていた霧雨に路地はじとついて、気分にぴったりすぎるくらいぴったりだ。わたしはため息をついてビルの壁に寄りかかる。休憩が大事だ。ふらつく体は、すぐに休憩を求める。

深く息を吸うと、濡れた土の香りがした。心地よさを秘めたそこに路地裏のカビっぽさがまじわり、上辺にかかるドブくささに辛気くさい懐かしさもあった。壁の上方にピン留めされた、生乾きの工事現場用ランプが落とす白光まで湿っぽい。雑然として背の低いビルの膚に眼を昇らせると灰色で押し潰されそうだ。頂上のむこう、低調な薄曇りのすきまから、星の海がぞろぞろと覘く。ここ十年――世界を組みたてる条件がすっ転んでから、星の輝きは増していた。視神経を圧す光量が途方もない質に裏返り、踵は浮かされ、このまま空に墜落していきそうな気までしてきた。

何かに似た感じ。まず連想するのはスーパーカミオカンデだ。それから母なる祖国の像。牛久大仏。内側から見たポンテ・タワー。黒部ダム。グレートブルーホール。オリオン座馬頭星雲。途方もない巨大物。盆の窪を痺れさせるのは間違いなく怖気で、なのに眼は離せず好悪だけでは区別しきれないモノ。

ひと筋の光が横断し、連想に切り取り線を入れた。いまどき珍しい客寄せのサーチライトだ。世界を覆ったふたに塗りたくられている薄雲と星の海を、蒼白な光が突きあげ、なでさするような不自然に強い色で、トリコじかけを破ってくれた。

われに返って一歩進むと胃がグラインドする。

緊張。

緊張だ。待ち望み、なのに近づくにつれて嫌気がさす。こういう種類の緊張は久々だし、その上に胡坐をかく眠気が鬱陶しい。眠気と緊張と憂鬱は仲が良すぎた。重くなる鳩尾を意識しだすと夜の気配まで鈍くのしかかり、帰りたい、と思った。思いを抱いてくったりするだけでなくつぶやいた。エンジニアブーツの踵同士を打ちあわせ、ああ、帰りたいと。

「でも、行かないなら行かないで大後悔だもんな」

そうとも、それこそが最悪の結末だ。

気を落ち着かせようと、リュックから取ったお茶のフタをひねり一気に飲んだ。ほうじ茶花伝。生ぬるくなった二八〇ミリリットルは胃にそこそこ優しい。

「意気地なしめ……無感覚をでいけ……こんなときくらい……」

ぶつぶつとつぶやいていると、重い足音がし、気づけば真後ろに迫り、横へ退く暇もなく肩をかすめた。

非難はできず、でも自尊心はなんとなく痛む。

もう一度同じことがあればたち直れまい。いつまでもこうしていられないぞ、とわたしは自分に言い聞かせて踏みだした。

汗ばんだ掌のなかで輝く携帯端末は、つねに視野へいれておいた。近年、精度を増しに増したグーグル・マップは、この入り組んだ路地――世論が言う

壁にとりついた階段をあがっていく。コンクリート製のイボみたいにぼつぼつと伸びた踏み場は、

ひとりで夜中の道をほっつき歩くのには慣れていても、良からぬ予感はたまるばかり。

窮屈な道を抜けてきょろきょろするたび、挙動から不安がだだ洩れになっているのは自覚できたが、そうそうやめられもしない。

すれ違うものたちはだいたいやさぐれていた。わたしみたいにくたびれた人ならまだよくて、ときに影のように、ときに壊れたネオン管のような極彩色の輪郭でたちすくむ等身大の残留思念もある。壁に寄りかかってぶつくさ言う姿は、虚空をぼんやりとゆがませ、先ほどまでのわたしとなんとなく似て、いささか忸怩たる思いにさせてくれた。

ここは人が制するなど夢また夢、お隣りの世からやってきた存在のなかでも内奥に座するたぐいの存在が住まい、その世界観に寄り添った人もいつく、ちょっとやさぐれた街場なのだ。改めて感じ入る。

方向感覚が狂いきったところで、道は終わった。

行き止まりというより到達点。

鼻につまっていた憂いのある臭気はかすれ、麝香のものと思しきくすぐったくセクシィな香りが、悪いものは祓いつつ心拍数を変に早めさせる。

こういうの、いかにもじゃないか。

ひらけた土地にずんぐりと伸びる建物にも、へへ、と小声で笑ってしまった。

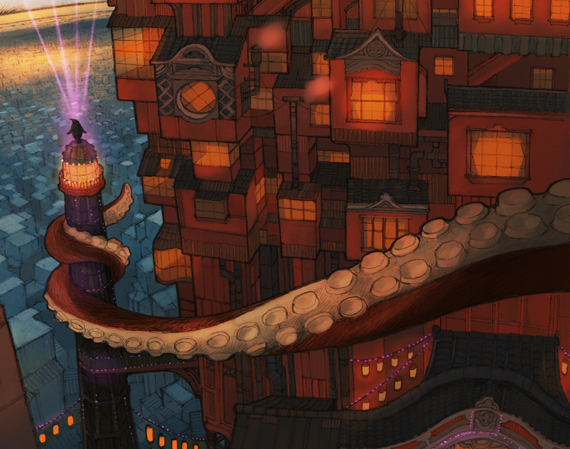

日本家屋を思わせる、とんでもなくでかいお屋敷。もしくは、旅籠のようなものでも意識されているんだろう。一層ずつの天井がいかにも高そうな階層は十近くまで積み、無数の出窓や梁の紅色ときたら眼がくらむほどで、てっぺんからサーチライトで光を発するどこまでも無作為かつ大柄な造りは、でも尺度の狂いに対してそんなに奇妙に見えない。

MARINERA。

それがこの大建築の屋号だ。玄関でも看板に同じ字面をデェンとあしらい、おピンク電飾が明滅する。あちこちに吊る提灯の渦も、場違いな横文字を、より場違いなブラックレター体で仰々しく記す。

娼館マリネラ。

ここは、亜人さん、と少なからず傍流あつかいにおとしめる意を含んだ語彙から多少横ずれさせ、この世のほかよりおいでなすったとかそんな観点から、

しかも、ただの他し子さんによる娼館ではない。特殊な属性をもつ他し子さんがたに胸ときめかせるよからぬ人のための、安らぎの世界だとか。

おのずから望んで予約をとって訪れた。

料金だってもう振りこんでいた。

準備万端もいいところ。事前に想像していた風情と違うし、心は混乱寸前だけど。

予約した時間まで、まだ十分ほどあった。なんと微妙な時間。ここにきて、あらためて憂鬱に囚われた。恋する乙女の十分は美しき永遠だが、この場での十分とあらば辛苦に満ちた永劫となりかねん。ああ、帰りたい。遅効性思春期心因性帰宅部症がぶり返す。親戚の集まりに呼ばれても居場所がない子どもと似た、複雑な気持ちに揺られ、いてもたってもいられず逃げ足と足踏みの中間を踏みかけたとき、背後からカランコロと下駄の音がした。またも気づくのが遅れる辺り、わたしは他人より警戒心が劣っているのでないか。

「アらアらアら」

と、変なイントネーションがふわつき、

「オニさん、お

なんとも言いがたい発音だ。頭に字を描くとたしかに客は各の字を含み、響きが近いのもなるほど、とひとり納得するほうへ無意味なリソースを割いたばっかりに、振りむきざま、間抜けにも胸の前で両手を上下させてしまった。

「あ、い、あの、いえ、はい、オカクサンレフ」

「オやァ、オニさん

と言い舌をだすのは、背の高い女性だった。

わたしはそこそこ

ただ、眼はわたしの知識とえらく違っていた。

大きな眼にぎっちり九の紅色――人身に複眼を再現したような、そんな瞳のなかの瞳。

ポンカンぎっちりなイトーヨーカドーのビニール袋を握った

「なンかお困りデッカ?」

「あ、いえ、そうでもなくて。なんと言うかこう、あの、あ、ええと」

しどろもどろで手をこまねくわたしに、

「ウゥン? もしかッてェ……入るときの作法デモ気にするデッカ? あッはァん、そんなもんないデッカらダイジョブッスよ」

やはり妙な抑揚で言い、顔を寄せては

「あば、あばば、アバン先生ッ!」

「ソなにビックラこかんでエエのにネェ」

と、ちょっと困った笑顔。考えなしの悲鳴を吐いたのに後悔し、今度は言い訳を吐く。

「すみませんその人とこういう距離になるの慣れてなくてどうにもこうにもええ、ええ」

「オォン、気にセナンダノ気にセナンダノ。ホラ、こなトコでボニャリしても

ガッシリと腕を組まれた。なんと強い腕力か。

店への導きに心臓が大きく跳ねる。漂う空気よりなにより、よく慣れたエスコートがドキドキとさせるのだ。それどころかお乳を押しつけられ、生まれてこのかたおのれの身の丈にも縁のない恐ろしい量感的重圧が、肘にぐいときた。急降下するサニティ値の裾を、内なる声がひっつかんで持ちあげ、かと思えば闇なる道祖神の様相で肩に手をかけてささやく。

平常心だぜクリミナルガール。

おお、いいタイミングだナスティ・ノーティ・ハート、でも舵とりは任せないよ。

それでこそよ……芸術のような信じられない夜をすごそうじゃん……。

顔の横で、見えざる右手が拇指をたてた。

さて勇気をだし、いざ進めや盛期末。揚げたらアメリカンドッグ、焦げたら野となれ山となれ。せめて串で墓くらいたててほしい。油に火がつき大炎上しなければ重畳だ。

する、と硝子戸が

ぺてぺてと忙しげな足音も賑やかに闊歩するペンギンの群れ。そこに、人にとって既知である、

きぅ、と鳴いてペンギン・ボーイ氏が問うと、わたしの手を握ったエルフさんが、

「お

ペンギン氏が、きぅ、と鳴いて挙手した。硬直して眺めるわたしに、フリッパーがばたばた振られた。選手交代、お手をとって、ということか。

「まだ予約した時間までいくらかあるんですが」

それに番台みたいな受付にも人気はない。

ペンギン氏はわたしの顔を見て沈黙し、ややあって首をかしげた――と思うと、やおら高速で

「あそこで待てばいいのかい?」

首肯する。ゴゆっくりィ、と手をぱたぱた振って去るエルフさんに、同じ所作の縮小再生産で応じ、わたしは小ヂンマリと腰を落とした。ペンギン氏は何事かを説こうときうきう鳴き、慌てて奥の暖簾へ走り去った。手持ち無沙汰なあまり、すまいと誓った見回す無作法をついやらかすが、他に待つ人はなかった。

数分後、お盆を抱えて帰ってきたペンギン氏が、そばの茶卓に

「おや、ごていねいに。ありがとう」

ペンギン氏はお辞儀してから群れにまぎれた。

ほんの小さなカップに淹れてあるのは、長い時を凝縮した琥珀のように輝かしい紅茶で、キャラメルの香りとほのかな砂糖をほどいてあるらしく、一口ごと、やさしさが鼻へと抜けて大変に美味だ。舌を湿らす程度にわずかずつ含んだ。

一旦気を鎮めたからか。居心地のよいソファーへ沈むとともに、心は無記名表札の迷宮に座していた。畳敷きは迷宮と言いながら六畳ほどの広さで、過ごすに適度だがこもるにはやや難儀する箱庭でもあった。果てしなく入り組む思索の迷宮は知的だが、単純明快、名ばかりの薄っぺらな構造はいつでも出入できた。玄関どころか、飛びだすなら窓をあければ足りる。だからこそだらしない。ここではときに一から十まで思考がさざ波、大波となり、王朝の勃興から革命闘争のはじまり、そして崩壊まで述懐するようであるが、いまの内実はやっぱし手短な一緒にお

窓をひらき、今日はこの辺で勘弁しといたる、と言い捨て飛びでると紅茶を飲み干した。と、隣にペンギン氏が座っていた。つぶらな瞳が、じっと見る。

「な、なん、ななんでしょうくわ……」

「きぅう」

やはりペンギン語は解せない。懐中時計を差しだされ、盤面にひた走る針の美しい線形を見てはたと気づく。時間が差し迫っていた。

ぴょんと跳ねて小さな尻をどかし、くちばしが受付をしめした。素人とて安心させるに足りる、すべすべ毛並みのフリッパーにさわさわ触れつつ歩んだ。ペンギン氏は受付の手前でうやうやしく一歩引くと、お尻を振り振り、わたしの前から辞した。

いつ座に就いたのか、そこでは眼帯姿の女が帳面を繰っていた。つまんだ帳面の一ページを弾くと、頬筋にかかる、白髪のうちでそのひと筋だけ黒い房をかきあげ、朱を引かずして麗しいその口角が上機嫌にあがった。ペンギンほどじゃないにしろ、言い表しがたい雰囲気だ。面差しは妙齢ながら老いた狼めいたものを秘めてらっしゃる。

「ようこそ」

と眼帯さんは顎の下で手を組み、

「■■さん、ね? お待ちしておりました。この度はご利用ありがとうございます」

「あ、はい。あ、いやあのちょっと、なんで名前を。まだなにも言ってないですのに」

「眼を見ればわかるわ」

「眼、ですか」

「眼よ」

「眼……?」

「眼とはすなわち脳への直通路。ときとして、魔の眼を人が眼に結べばあわせ鏡のごとく突き抜ける。そういうこともあるものだ――と、考えると少しは納得がいきませんこと?」

「もっともらしいッ」

「でしょう。詭弁吐きとたまに言われます」

「詭弁なのか……」

「ま、およそ企業秘密のひとつにございますゆえ」

謎めいて眼が細まった。わたしは不条理で

「細かいことはお気になさらないにかぎりましてよ。

「でも、まだ、どの子か、その、決めてない気がするんですけど、それは、その、どういった……」

眼帯さんは一語ずつの切れめにうなずき、わたしの息が詰まると、メトロノームみたいに食指を振った。その横振りに釘付けとなって、眼で追ってしまう。

本当はわかっているんでしょ、あなた。

頭へ、じかにささやくみたいな声だ。いまのいままで疑いもしなかったのに、一種の詐術にかけられたのでは、と突如思ったのをきっかけにハッとした。昨日寝る前、料金表に心胆ビビらせつつ予約したときの記憶があやふやだ。少し古い趣味性のhtmlで組まれた暗色のページ。なにかにうながされるように予約フォームへ入力し、少し長めな心理テストを通過した。それで割りだしたのか。どころか「眼」なる言いまわしで、ウェブカメラに連想が直結した。蒙が啓けたように愕然として、どこからどこまで見透かされているのかしらん、優れた眼でものを結びとりこむ魔法の使い手デハ、とおびえに濡れて閉口した。いや、そもそもからして店自体、何経由で知ったんだっけ。

考えたすえ、責任転嫁できるような無分別、わりきりと無縁だから断言はできる。予約にこぎつけさせたのだけは、酒に酔い大きくなったわが気のなすとこ。もう引けん、と。

「どうぞ、

と言い、わたしの心情と裏腹に得体の知れない安らかさを招く。

あなたの心に安寧が訪れんことを。

締めくくる声に見透かされたようで、わたしは相槌さえままならなかった。

足音をたててやってきた新たなペンギン・ボーイのフリッパーに、思いきりばしばし叩かれた。そこそこ痛い。くちばしを半開きにして見あげる面差しは脱力を誘い、さきほどと別ペンギンだとわかった。ついて来いとばかりに、短い足で奥へ走っていく。

わたしは慌てて受付のほうに会釈して、他のペンギンたちのあいだを抜けて追った。愛想もなにもなくのっしのっしと揺する尻は

今度こそ、わたしの想像していた世界が、眼前に現れんとしていた。

忙しい時間帯らしく多くの足取りがすれ違った。戯画化したような丸っこい蛇を髪の房として垂らす幼女が、わたしより幾分年かさの、笑みからにじむ気鬱に妙な親近感の湧く女性と楽しげに話しながら、ほてほて行く。十字廊下で、カニ脚やタコ脚をスカートからわんさかのたくらせた黒髪の深海系女史が横切った。その背後に何匹もの小ガニの侍従がつきしたがう。自販機横のベンチには、血色激悪な顔にバッテン縫合痕の走る屍霊お姉さんが座していた。白骨の手で輸血パックをあけ、いまどき壜入りのキリン力水と交互に飲む。真赤な顔で夢見心地な少年――きみはここにいていい年なのかッ――の手をとり、毒々しい紫で宙を切り刻んで舞う眼つきの悪い妖精さんもいた。他し子さんのなかでもキワモノな風合いと美しさを両立させた人々の往来だ。

と、とんでもないところに来てしまった……。

あとに引けないことの恐ろしさでふらついた隙に、ペンギン氏を見失いかけた。わたしは背中だけで他と見分ける自信がさほどなく、気ぜわしい歩幅を小走りで追う。

むき直ったペンギン氏が、扉へくちばしをしゃくった。この部屋だ、わかんだろ、とでも言うように伝法な仕草だ。真鍮の、きらきらとしたドアノブに手をかけて固唾を飲む。そのとき、ペンギン氏が鳴いた。わたしが驚いてかたわらに眼をやると、黒い瞳はなにか言うでもなく、ただフリッパーを突きだす。

「なんでしょか」

そう言うわたしに、フリッパーが上下した。

「うん? どういう……」

速度を増して上下した。それでもわからず手をこまねいていると、思いきり太腿を叩かれた。どうやら本気らしい。結構痛い。後ろにまわられ、ジャンプして財布の入った尻をひっぱたかれた。

「痛い痛い痛い痛い……あ、も、もしかしてチップとか、そういうのかな」

どうやら、そういうのだったようだ。やっとわかったか粗忽者との罵りが、憮然としてわずかに細まる眼から伝わってきた。ここへ立ち入るための料金を振りこんだから財政的にいささか心もとない。とはいえ話をこじらせても悪かろう。妥協はわたしの最たる特技だ。そう思い財布の小銭入れをあけたが、相当する額はなかった。

「申し訳ないけど持ちあわせがないんだ」

気がきかねぇな、となじるお手上げポーズの小器用さったらなかった。

嘆息を吹きおろすが早いか、燕尾服の懐から小型認証パッドがでてきた。無数に記された利用可能電子マネーブランド

「ドリーム度低いね……。地に足ついてるね……」

ぎゅぇ、ぎぁぎゅぎゅ――だろ、わかったら認証せいや、と告げる語勢にドスが効いてカワイげはなく、態度だって面の皮が分厚いのを通り越していっそ人間くさい。

「だめだよアンジェイ」

いつの間にかほんのひと筋、すきまのあいた扉から女の子の声が洩れた。

財布からSuicaを抜きかけていたわたしは、飛びあがらぬよう堪えるので精一杯だ。ちなみにSuicaはいきおい飛びあがった。クルクル回転しながら落ちてくるのをどうにかキャッチすると、驚愕に喘ぐ口は諸手で押さえた。

「お客さんからチップをもらっていいだなんて、契約書に書かれていないでしょう……。いつもそうしているの……? ゲリアさんとバイオさんに言いつけちゃうぞ。そうしたらきっと、じっくりコトコト一日煮こんで南極シチューにされちゃうんだから」

呪言がぼそぼそとペンギン氏を刺して震わせ、

「二人して剥がしたあなたの皮でかぶり心地のいい帽子を作るところ、想像してみなさい」

想像できたのだろう。ペンギン氏の振動は最高潮に達して、ついに飛びあがって逃げだした。土煙を巻きあげて逃げるたぐいの漫画的猛ダッシュだ。

わたしはすきまからの視線にむきなおる。

まぶたがなかば伏せった、ほの暗く輝く黄金。

この子が、わたしのために。

「い、いらっしゃいませ……驚かせてごめんなさい」

「いや、いえ、うん、うん」

「あらためて、ようこそ。あの、お入りください」

と、少女の気配が溶け消えた。

足音もなく、ただ静かに。

わたしは把手を握った。押した扉は軋み知らずで、そのむこう、折衷様式にしても意想外な高級ホテル風の一室に、間接照明の濃い明暗が垂れこめていた。ほのかな暖かさで寒気の残滓を拭い、しかし粘膜が痛む乾きはなく、そんな淡白な夜の空気が心地いい。

ベッドの前に影がたたずんでいた。直感的に車椅子とわかる。暗順応した眼は、全体像が得られるまで動かんとでもいうように釘付けになった。

細身ながらも地面をしっかりとらえるホイール。

真鍮色のシャフトに絡みつく繊細なスポーク。

無機質で生々しいヴィクトリア朝趣味の線形だ。

そこに少女が座っていた。黒い

可憐な姿は、わたしの

魂は頭蓋骨の檻を破って外に逃げかけ、虚脱するがまま壁に寄りかかった。腹の底の偏愛と幻想が、現実を塗り替え、鳩尾からは少女性なる語が転げでた。空想性でふちどるだけの語に置き場所はない。

「はじめまして、クラウディア、です。あなたはなんとお呼びすればいいかしら……」

透き通った声。発音。硬いところもある声なのに、つかえず、水晶のようだ。胸がぐらぐらと沸騰し、かけられたことばを理解するのに数秒が要された。

「■と、■と呼んでもらえたら」

舌がもつれて、洩れたひと言は不明瞭だ。

ためらいがちな疑問符を唇に当て、

「■、さん……ううん、ちゃん、かな? ■ちゃん、お眼にかかれて光栄です」

ちゃん付けとは。耳朶を打つことばが嬉しい。

つい数十分前までの緊張したぬかるみに反して、逡巡なく前に進めた。リュックを落とす胡乱さにこわごわと揺れるクラウディアの瞳が、わたしを律させた。ことによれば夜伽の気配ながら、そんなの求めていない。ひざまずくと、同時に、左の二の腕と両膝がぺたんとしているのに気づいた。

クラウディアが部屋のすみに横眼をやった。床でうごめく影にすわ幻覚か、と疑い、痙攣するこめかみを揉んだ刹那、椅子が辷ってきた。眼を凝らしたときには跡形もない。なんなんだ。内心びくびくして椅子の背もたれにすがりながら腰をあげた。

「どうかお座りになって。お客さまを見下ろすなんてとんでもないもの」

「あ、うん。変な距離感になっちゃった。ごめん。どうすればいいのかわからなくて。こういう場所で、こういうとき。その、こういう場所なんだから、することはそう多くないとは思いつつ」

ぼそぼそ声の言い訳にはことば選びの適不適を判じる余力もない。そんなわたしにクラウディアは気遣わしげで、

「うん。なんというか、そうですよね」

「だからって顔を合わせて何分間かで慣れならしく触れる気になるはずもなく……」

「お気持ちはなんとなく」

「そう言ってもらえるとありがたい。なんというか、粛々と過激な遊びをできる性分でもなく。なんにせよまずお話しがしたく。もちろんダメ親爺みたいな説教どうこうでもなく。あ、こゆの鬱陶しくない……?」

クラウディアは慌てて首を振り、

「ううん、全然」

とは言うものの。チャーチルさながらの饒舌や全英プルースト要約選手権出場権が備わればよかろうに、たかだか八雲翁の「

否、否、近年稀に見るトーク力だぜ、他人相手によくしゃべってるものさ――と、子泣きじじいさながら重みを増すばかりの不安を、内なる声が払いのけてくれた。わたしは問う。本当かい、と。本当だとも、あっしが嘘を吐いたことなどあったかい。いや、そこに関しては肯定しかねるが称賛は心強い。

うなだれてばかりもいられまい。わたしはそう思って自然に笑んだつもりながら、痛む頬が例によって卑屈さを自覚させ、クラウディアの、やはりどこか困ったような笑みでガンジガラメになった心がゆるまなければ、気は動転していただろう。

「お茶、用意しますね」

クラウディアの背に細長い影がじたばたし、カップとティーポットを持ちだした。注がれる紅茶は、先にロビーで頂いたのと別の茶葉で、紅の強くでた色と爽やかにあふれる香りからするにディンブラだろう。わたしは一杯

正体見たり。車椅子から生えた、ポリマー外皮が蛇の腹を思わせる人工の触手だ。

なるほどハイテク、と勝手に得心して、触手の膚にそっと触れる。するとクラウディアが大きく身をすくめ、わたしは慌てて手を引いた。

「ごめんッ。失礼を働いたみたいだ……。どうも手許がゆるい性分で……」

「あ、どうか気にしないで。びっくりしただけ。神経がつながっているから。それにこういうのに触ろうとする人、そうそういないから」

「そう……」

「不気味だもの。タコとかみたいで。くねくねしているものって、大抵気色のよろしくないものと見られるもの」

「恰好良いと思うよ。あとタコはおいしいしね」

「食べるのっ」

「え、まあ、うん……日本人はよく食べるよ」

「変なのぉ。咽喉越しがいいのかな」

「なんか食べかたの認識にだいぶ相違ない? 気のせい? 焼き物、たこ焼きとかがおいしいよ。まあ、でも、変か。変だな。もろもろ」

異文化的にも、わざわざここまで来てその話かという意味でも変かもだ。

気が抜けて、照れくささに頬をこすられた。

茶菓子がでそろえば、自然とお茶会の

暗がりで交わす微音に身の上話のほんのさわりを乗せた。あたたかな眠りを欲すること。いまここにあるような麗しさへの憧れ。憧憬のなか、ふはふはのゴシック・ロリィタで骨太な身体を包み、退屈な髪型はコテで巻き、半月の浮く爪も

探り探り。少しずつ。ことばの地雷原をかわし、それでも眼と眼で見て笑いあうことに快さを憶えたのはいつぶりだろうか。いくらかの馴れ馴れしさを噛みあわせ、敬語を捨て、求めていたものの半分は満たされた。

ぼんやりしても焦ることはない。

本来の望みに委ねるのは、きっともうそれほど難しくはない。クラウディアの、柔らかだろうお腹に額を預けるだけで足りるだろう。

心は通じそうで、しかし芯にあるものは触れあわない距離。この当然の事実にひるまず、だからこそ逸れば二度と自分を許せないおこないが残る気もした。二律背反があってもあたたかな誰かとのつながりにすがる、ハリボテじみて欠けた心の浅ましさ。わたしは足りないかけら欲しさに意を決した。

「触れても……?」

と、そばに寄った。

クラウディアの眼が幅を増し、ささやかな強さをこめ、

「どうぞ――おいで」

招く吐息に胸郭を締めつけられる。

さしむける指が、花束のように広がった。

ほんの導きだけで嬉しかった。

大柄なわたしがひざまずくさまはどうも無様だけど、招かれる安らかさには自嘲も忘れ、手足は、底なしのどろりとした倦怠から逃れてく。額から頬から、温かく細い腹にうずめ、呼吸で上下する柔らかさに浸った。命の潮が脈々と

「しばらく、このままでいさせてほしいな」

「いいよ。誰かとこうしているのがね、わたし、好きだから」

一語一語を噛み含める調子は幼げな身振りにあわせてくれているのか。望みの奥底、暗渠を見透かされているようで少し恥ずかしかった。

「ごめんね、こんなのまるで

「そんなことないよ」

「そう言ってくれるとありがたい。いい

ネガティビティへ物言う代わり、肩から背をさすって、鼓動へとあわせるように叩いた。

どうしてか、胸は熱く、ぐっと苦しくなった。

微熱はやさしすぎて、わたしはもそりとうめいてしまった。これでは本当に

あなたのお気に召すよう。受付で言われたことばの反芻が、万事を棚あげさせた。このときのため、この子は心構えをしてくれたんだもの、と。

他人のにおい、布地を通した甘やかさは肺の底で渦巻き、この瞬間だけでも孤独でないという実感が、寂しさを肯定する。幸福感。束の間、ともにいてくれる誰かを得る。お腹に腕をまわし、ふはふはとして不確かなドレスへと力をこめすぎないよう抱くと、くすぐったげな笑い声がした。体温が伝い、吐息がうなじをなでて背に下り、恐る恐る見あげると慈しむ眼差しがあった。愛らしい誰かとともにある安らいが、何もかもふちどっていく。重だるい身を奮わせ、小さな掌をとった。羽毛の軽さをベッドに連れ去る勢いで、ひゃん、と声が洩れ、これに胸打たれつつ枕許へそっと寝かせてから、わたしも隣に横たわった。

ほとんど痙攣みたいな鼓動、眼がちかちかする過敏さをおさえようと思いきり深呼吸し、

「小さい子の抱える人形みたいな、えと、それそのものといわないけど、そんなふうな、たぶん不躾な役割を望んで、きみは許してくれる……?」

「なんということもないよ。それに、もしわたしがお人形だとしても、■ちゃんは大事にあつかってくれる人だってわかるもの」

わたしは、クラウディアの薄い胸にそっと頬を寄せた。ボタニスト使ってるんだな。毛先が含む林檎と薔薇の香りにくすぐられ、そう思った。呼吸。心音。生命の温度に染まって、心の枷ははずれた。ずっと、いつまでもそうしていられたらどれだけ幸せだろう、と思うような。灯りはあくびで眼を細めるように絞られて、闇のシーツがかぶさった。

そうしていると、何かを言いたくてしかたなくなっていることに気づかされた。自分につまった綿が、ほつれめからあふれだしていく。

あの――とわたしはつっかえながらことばを探し、

「これ、ほんと、どうでもいい話かもだけど」

「聞かせて。どんなことでも」

「子どもの頃さ、好きなぬいぐるみがあったんだ」

「どんな子だったの……」

「いろんな子がいた。灰色の猫とか。黒いダックスフントとか。いちばんはてんとう虫の、ぽよぽよしたぬいだった。大事にしてて。よく、いっしょに寝てた。オレンジっぽい赤で、大きな眼をしてて。その子といるとすごい落ち着いて、顔を押しつけて、においを嗅いでるとよく寝られた。やっこい触り心地なのに、守ってくれてる気がして」

「友だちだったんだね」

「そう、だね。あの子は大切な友だちだった。けど、いつの間にか

「うん……」

「大事に」

聞いてほしいし、聞いてほしくない。変な気持ちがつまっていた。

「大事にしてあげたかったんだ」

うなずきが、身じろぎが、力をこめる腕が、全身で聞いて受け止めてくれていると信じさせた。やがて息は沈み、意識の糸がほつれだす。あのぬいが消えてから寝つきが悪く、眠りは浅くなった。事実か、思いこみか、分別のない記憶の断片は胸にしがみつき、それは分別なさに妄執の色を帯びるからこそ、睡眠リズムを壊すほどのものとなるのか。

あの悲しさはどこかにわだかまっている。

たゆたう思案を心身のどちらでしてるかわからず、

「でも、今日は大丈夫だよ。■ちゃん――今日はわたしが、ここで、一緒にいるから」

とクラウディアの声が、手が、耳に触れた。

だからゆっくりおやすみなさい。

その声に、おやすみと返せただろうか。意識があやふやで、もうわからなかった。神経のひとつひとつに口づけされる喜びが頚椎を昇った。毛羽だった心の表面からよその五官が流れてきた。

眠りのなか、自意識もつむると身体が浮きあがる。

しかたなしに泥濘へ沈むいつもの眠りじゃない。

水のなかでの浮遊感をたたえる不思議な眠り。

とぷとぷ、とぷとぷ、とぷとぷ、と……

わたしはどこかへ連れ去られていく。

とぷとぷ、とぷとぷ、と……

このうえなく安らかに。

とぷとぷ、と……

とぷとぷ、と水位は減る。

重力の角度は変わり、足は地につき、夢へ触れた。

黒と藍の、夜色のグラデーション。

わたしはそのただなかにたっていた。

道のまんなかから見るそこは、どうにか浅い眠りに落ちて夢を見るとき、よく舞台となる町だ。丘の傾斜に沿い、ブロック玩具を端正に植えたような、いっそレゴ・バロックという感じの、そっけない量産型面構えの密集がなんとなく好ましいベッドタウン。空にはまだ夜の厚みがまだ幅をきかせている。けど、わずかずつにじみはじめ、頭上では、そばの鉄塔から走る高圧線が時間の色相に切り取り線を入れていた。湿って、手でつかめそうな空気には雨後の感触。夜光が灯された街の遠くを見ようとすると、湿気でふやけた輝きにかすみ、輪郭だけ薄っすらと感じた。

町に人はいない。眠る窓のほかに、灯りの点る窓も数多いが、そのなかに自分の家はない気がした。それなりに他人行儀な景色だ。まっすぐな坂道の、妙なノスタルジーを憶える傾きに下っていく。途中、歩道と車道を区切るブロックに座りこんだ。

バス停の看板に触れたそのとき、声がした。

「これが■ちゃんの原風景……」

夢独特の何気なさ。唐突でありながら、さも最初からそうしていたかのように。四肢がすべてそろうことだってごく当たり前であるかのように。

なんにも不思議なことなんてない。

わたしは思い、ほのかな風でめくりあげられた髪に透ける、空色の影に見とれた。それから、原風景、とつぶやいてはじめて観念が代入された。

「そうかも。でも、いい感じはあんまり」

「イヤ?」

「なんて言えばいいのかな。人のいない景色は好きだし、夜明けの寂しさも好き。よく散歩をするんだ、暗い時間帯。そのときはどこへ行きたいかわかってる。どうしたいかもね。けど、この景色は……そうじゃない。なんとなく行き場がないんだ」

「どうしたらいいかわからないのは、怖いね」

「だいたいは、それを、解決のしようがないことだと信じこんじゃう。夢って何か一個の観念を信じこませる感じ、あるでしょう? それがひとりぼっちっていうのにむくと、気が変になりそうで。なのに醒められず長居してしまうから、脳みそは頑是ないね」

この世界は静止していた。終わらないしはじまらない。ふと眼があう。遠慮がちに握ってはひらかれる手が、決心したようにわたしの両手をつかんだ。

「一緒に歩きましょ、せっかくだもの」

後ろに落とす重心が引っぱってわたしを連れだす。その加速度で妙にドキリとした。

どこへ行くともない気分任せの一歩が重なった。

わたしたちは坂を下り、ほてほてと町へ行く。ここは、集合体だった。わたしが住む土地の、そしていつか長らく住んだ土地の、よく通った道だったり、好きな角度だったり、いつか散歩中に曲がろうとは思ってもそうした試しのない曲がり角だったり、こういう街角が好きという想像であったり、新旧虚実を問わない無数の場が漠然と凝り固まっていた。夢を夢と知る明晰な頭がそう理解させた。どう歩いたら道と道がそんな風につながるかね、と首をひねる脈絡のなさでつながり、クラインの壺さながらの振る舞いは、距離の感覚だってまちまちにしていた。そのうちのいくつかは何年も前に失われていた。様変わりして「わたしの見知った感じ」を奪われた小さな商店街があった。単に記憶が古びて、どう行けばたどり着けるのか思いだせない、幼い頃、友だちの住んでいた住宅地があった。ブロック塀に打たれたマルフク看板も、皓々として一人の客もいないam/pmの店舗も、その近くを流れる川から漂いだすかすかなドブくささも、昔よく行った小さな本屋の、下ろされたシャッターがまだ仮の眠りでしかない店先もあった。なんとなくガードレールに腰を下ろして眺めた、夜中になると車通りの失せる街道が空っぽを伸ばしていた。いつもはその並びを疑問に思わない。まず夢が醒めれば細部を忘れてしまうから。けど、どこをどう歩いてもたどりつけない架空の領域、といまならわかった。人の営みは町を代謝させる。それでは沈殿する記憶は、といえば蓄積からしてゆっくりで、なかなかそれに追いつかない。

触れることはそうそうなく、触れようと思ったときにはもうどうしようもない

団地の四角い頭に。

電柱の柱上変圧器に。

誰もいない横断歩道に。

冷たく浮びあがる歩道橋に。

丘から丘へ並ぶ家々の稜線に。

雲のなかをくぐるうちに砕けた鈍い光の薄片が、はらはら、と町に落ち、藍色が白けていく。今日のはじまりを予感させられるのは、現実でも、夢でも、好きと言いがたい。孤独を肯定して、きみったらやるせない子だと笑いかけてくれる時間が終わるから。

ひとりぼっちを、きわだたせるから。

こわばるわたしの手にクラウディアが力をこめた。

「やっぱり……イヤな心地? 寂しい?」

「まあ、それなりにね」

「そっか」

クラウディアは深く息を吸い、ととと、とわたしの前に歩みでて、

「それならこんな夢はもうお終いにしましょうっ。寂しい景色にさよならして……新しく積み重ねて、どうか悲しくない夢となるようにっ」

キマジメに、言い聞かせる笑顔だった。

「それはどういう……」

訊くと同時に、世界の色が変わった。

まず鮮やかさの認識をさだめる膜がぺろり、とはがれてくすんだ。異変は空にも起きて、色感が一点から抜けていった。台風のまっただなかも同然のすごい風に、空が鳴る。遠く丘の上で、ぐにゃり、と鉄塔が伸び、尖端から見る見るうちに飴細工の柔らかさで吸いあげられ、かと思うと道路から家から、清濁が軽々しいビニール質となってめくれ、丸まり、あっという間に巨大なねるねるねるねと化していく。表面を失くしたそこはだだっ広い暗幕で、レム睡眠、ノンレム睡眠のはざまがくんづほぐれつしていた。

世界を燃料にする大いなるタービンがまるごと吸いだす。いきおいやってきた暗がりは、一面の黒か、黒なる

天も地もなく、線引きが見えない。

見当が狂い、後ろに倒れてなお倒れきらないのが奇妙で、天だった気がする方向に見あげると、黒の認識にグラデーションが芽生えかけていた。間もなく、全貌が眼に収まりきらない巨大なマレーバク、と理解が追いついてきた。もふりとした黒っぽい夜紫に腹巻きのような白の横切るようすがやけに福々しい。眼のまん丸は黄色いボタン。鼻先をふにふにゃりとさせ、細くよりあわせた世界を食べている。そこに、途方もなさへの怖気はない。

「いやなもの、なにもかも食べてあげる」

とクラウディアは言った。

もしやこれがきみの――わたしはつぶやき、貧弱な知識から夢魔なのかと合点した。

「えと、はい……。なんだか、そうとわかって見られると、恥ずかしい……かも、なぁ」

「すこぶるかわいらしい」

とわたしはそばに眼を落として、

「隣にいてくれるきみも、あのきみも、どっちもとっても」

「そんなこと」

「わたしは好きだな」

クラウディアの顔中に紅色がさまよいだし、眼をみひらき、うつむく。わたしは素直すぎるほどの素直さでくるむ夢の特性に頓着もせず、細い指をなでながら、夢食いに感嘆した。

「よく食べるなぁ」

「これだけたくさん食べると、しばらくお腹いっぱいだと思う。すごい、すごいたくさんがつまってるね。きもちも、すきも、きらいも」

天体ショーがごとき壮大さに釘付けとなった。一本の

オレンジっぽい赤と真ん丸のいじらしい眼をしたあの子が、肩越しに見えた。一緒に夢を見てくれた、幼い頃、レッちゃんと呼んでいたてんとう虫だ。

そんな、と言いかけて絶句した。

わたしと同じ身の丈が、クラウディアごと抱きあげたのだ。とっさに腕をまわせば、別珍みたいな膚触りと丸みに秘めた綿の柔らかさは胸を沸かせて、息がつまった。嬉しさ。悲しさ。どちらをもうわまわる愛おしさ。高度のない高みへ舞いあがって、どこへ行くかと思えば、途方もないマレーバクへ飛んでいく。その速さは高所恐怖症的な墜落へのおびえで身体をすくませ、てっぺんに飛びだすと、んわぁ、と間抜けな声をあげてしまった。

肩の傾斜に降ろされると身体が跳ね、転げまいと焦った。心配は無用だとすぐわかったけど。ニット編みのもこもこ膚に埋もれ、

夢は、ときに寸前までともにいた大事な人をかき消す。それが怖くて、眩暈状の眠気で揺らぐ額を押さえながら隣を見やれば、クラウディアはいてくれた。レッちゃんもいた。毛布をかけ直してくれた。

わたしは思わず丸い

何よりも好きだった手触り。

少しの力だけで指の沈む心地に思いだす――わたしが、きみを殺したんだった、と。

それそのものはどこにでも転がってるような話でしかない。昔のことだ。共働きの両親とまともにすごす一緒の時間がかすれていくなか、わたしは大人ぶり、ひとりでどうとでもできるなんていう思いあがりでやりすごそうとして、当たり前のことだが失敗した。たぶん、わたしは怒っていたのだ。苦しいことに。寂しいことに。お腹の奥に隠したそれが、じりじりと焦がす感触に。いまでもそうだけど、子どもとなれば理解のしかたも表明のしかたも余計わからなかった。だから、吐きだすため、かけがえのない小さな友だちを殺したのかもしれなかった。冷たいカッターナイフ。バラバラの、二度とは元通りにならない綿。指から引く血の気。いちばん大事なきみを殺し、心を思いきり傷つけ、そうして言いしれない心地に怒りという名を、痛みという名をあたえた。衝動任せの手つきと自己憐憫に、毒々しい恍惚と堰をきる涙の痛さがあった。自傷だったのかもしれない。わたしはこれ見よがしに傷ついて、だからあの日、家をあけがちだった父と母でもちょっとばかりおかしくなりかけたわたしに気づいた。それ以降、子どもとしてうけとるべき眼差しを得られた。枕許に大きな空白ができて、うまく眠れなくなる代わりに。

ひとりの夜は、不眠の落ち着かなさにぶれる足つきで、逃げるように近所を散歩した。

わたしはひどい子だった。

たくさんの時間を一緒に過ごしたのに。

忘れていた。しでかしたことの醜さに耐えきれず。なのに、

手を離したときになってようやく言えた。

ありがとうね、と。

いつかのわたしを守ってくれて、ありがとうね。

わたしはいまになって、ようやくわかった。許すも何もなかった。わたしはきみで、きみはわたしなのだから。孤独から守ろうとしてくれた、寂しさから切り分けた自分の魂に伝えたかったのは、ありがとうと、それから。

レッちゃんのうなずきは宙に浮き、クラウディアとすれ違いざまに軽く握手した。宙でくるりとダンスすると、呑気できれいな軌道が

ばいばい、とわたしはつぶやいた。

ずっと言いたかった。あんなふうでなく、きちんとすべきお別れを。レッちゃんが夢へ飛びこみ、間もなく、すべては飲み干された。クラウディアが肩に額をあて、その体温で「いま」を共有してくれる。

ズズゥン、と背を揺るがす重い足音。

マレーバクは歩きだし、新しい夜を往く。

トン、トン、とお腹を叩くクラウディアの掌が何より優しく鼓動に触れ、息が深くなっていった。満天の星に感嘆して、眼が横に傾けば、そこは無でなくほの蒼い雲海だ。

はじまりのゆるやかさと違い、眼醒めは唐突に、はたと訪れる。

わたしは深く息つき、丸まっていたせいでこわばる膝にぐいと伸びをした。しょぼつくまぶた越し、窓から落ちるガラス片のような陽が、朝じゃいと言い募って視神経を刺す。手に毛布だけが触れる。かたわらにはかぐわしい体温の片鱗。薄眼をあけ、取り残されたあとにつきものの自虐的な静けさに気づかされた。

いきおい胸を締めつける孤独感に苦しさを抱きかけたものの、耳を澄ませば、シャワーの音に隠れた鼻歌ですすがれた。

よかった、と莫迦素直に思ってしまうのは夢の余韻が残っているせいか。まだ重い頭はぽやぽやし、行儀が悪いと思いつつもティーカップに残る一口分を嚥下した。渋みばかり残った一服は、なのにじんわりと潤してくれた。チェックアウトまで、まだ時間がいくらかあった。はてさて、どうしたものか。これ以上を求めようものなら、種の異なる煩悩まで芽生える気がしなくもない。

それはそれでどうなのだ。

わたしの不埒さは他人を欲するのにむかない。

茫漠たる考えをまとめる気もなくめぐらせていると、バスルームの扉がひらいた。

「あ、おはよう、■ちゃん」

振りむけば、車椅子にかけるクラウディアは素膚にバスタオルを巻くだけ。わたしは善良でいて毅然たる態度をとり損ね――臆せず本音を言えばそんな余裕は絶無で――ベッドのふちに腰を抜かしてしまった。両手でお眼々を覆うが、つい薄く指をひらき、傷の痕があってなお清浄な細造りを覘き見た。もし阿呆な内心を見透かされたら咽び、耳なしを通り越して何もなし芳一のありさまで卒倒することは間違いない。

「えと、ごめんなさい……眠っているあいだに離れちゃって。すっごいぐっすり眠ってたから、起こすの悪いかなって」

「あ、いや、うん。大丈夫――自分でも驚くくらいよく眠れたよ。頭スッキリ」

わたしはそう言ってはっとした。こんなに爽やかな眼醒めは久々で、それなのにあんまりにも自然だ。去来する一夜。あの闇に紡いだ恍惚が、長い憂鬱をかすれさせていた。

「よかったぁ」

そう言って跳ねる息の愛らしさったら。

そして、ああ、触れることから逃れられないからわたしはやはり不埒千万だ。請うたのは身だしなみを整える手伝いだ。車椅子の触手がさしだす化粧箱から壜づめボディクリームをとり、濃密なバニラの香りをひとすくい。無香料のクリームと混ぜあわせ、クラウディアに相応の密度を白皙に伸ばしていく。薄い膚。骨ばっていても柔らかな、血管の透く腕。朽ちた花の色と似て這う縫合の痕。あばらから幼い乳房へのゆるやかな線。なめらかな背骨な丘陵。ほのかな和毛の逆だつ顎から頬への線。

それが終わるとシャワーを借りた。寝汗を流したわたしに、今度はクラウディアが湯上りのケアをしてくれた。触手は手指と差のない仕草で頬に触れると、泣き

お茶の数杯とお話しをたしなんでから、不思議な至福の逢瀬一睡は終わりとなった。

クラウディアは見送ると言って店の前までついてきてくれた。感謝の意をこめ、わたしは身を屈めて抱擁した。力をこめすぎないよう気をつけて。すると首へまわされた右腕が思いきりに締めつけてくるではないか――遠慮なんかしないで、と言うように。

わたしは首筋に顔を埋めた。甘い、とても甘いにおいと感触に包まれる。

「またきてね……なにか、あったら」

と、背中をそっと叩かれた。

びっくりしいしい首肯で返すわたしのすぐそばに、赤く色づいた、大輪の笑みがあった。ことばにしがたい何かの通じあった感触。それが妙に嬉しく、わたしは力強く何度もうなずいた。いれこんでしまう予感とは、こういうものなのだろう。

「きっと。ううん、かならず。ステキな眠りをくれてありがとうね、クラウディア――それじゃあ、その、またね」

親切な夢魔と数匹のペンギン氏に手を振りながら、わたしはマリネラをあとにした。

すっかり日の高くなった空は、青が一から配合され直したようにすっきりとしていた。わたしは、陽に照らされた家路をゆったりと行く。

夢見心地の、寂しさからは踏みだせる歩で。

いつか安らかな眠りをくれた素敵な人。

いつか愛らしいマレーバクを描いた素敵な人。

改めて記したこのお話を、あなたたちに、綿いっぱいの愛をこめて捧げます。